石涛(1642—1707)为中国明清画坛巨擘,创作风格独特,深受时人与后世推崇。纽约大学美术史教授乔迅专著《石涛:清初中国的绘画与现代性》是西方出版的第一本专论石涛的著作,聚焦于1697年至1707年间石涛身处扬州且留存至今作品数量最多的晚期阶段。

作者综合运用中国传统画史研究、西方的形式分析和图像学分析,以及因20世纪70年代英美学界“新艺术史”兴起而形成的社会诠释模式,探讨石涛的社会、政治、心理、经济和宗教等五大面向,揭示其绘画实践的复杂性。作者以现代性架构来理解石涛的生平与艺术,并以自主性、自我意识与怀疑来界定石涛绘画的主体性。

本文选自《石涛:清初中国的绘画与现代性》第二章,在这一部分,作者对石涛绘画的社会空间(social space)进行了探索。

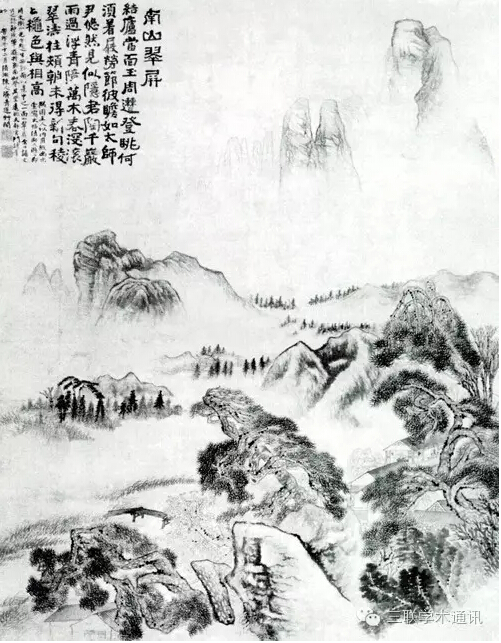

▲ 《南山翠屏》 1699年

东京国立博物馆

文 | [美]乔迅

《南山翠屏》这幅画中,石涛展示了另一种相当不同的野逸。作品描绘真实存在的乡间产业。由其尺寸、比例和受损的表面看来,也许原本是装饰性的屏风,旨在表现徽州歙县丰乐水南的吴氏家族产业,背景部分还隐约露出黄山山脉。另外还有一个月后完成的一套八开册页,这两件作品都是长期与石涛友善往来的富有徽商家族的一员、二十一岁的吴与桥所订制。上述石涛为吴与桥所作册页,是一套八首诗的诗意图册。这八首诗是一个半世纪前来自苏州的一位访客,兼具书法家与诗人身份的祝允明(1461—1527)歌咏吴氏家族产业之作。石涛该册页带有一种丰饶富裕的田园牧歌式情怀,描绘那些遍布徽州的精致而又简洁的屋宇,以及闲居其中的富人和学者。而这幅挂轴则以恢弘的气象演绎其中一首诗的意境,并有效地借用发挥了当时扬州装饰派画家使用的精准写实的自然主义画法。距离是此处表现的重点,加上惊人的高度,产生巨大的空间感。往后退缩的空间构筑出相当稳定的地平面,高耸的山峰则如塔般矗立其上。迷蒙烟雾模糊了山脚和向后延伸的低地,使观者专注于各种暗示距离、高度和稳定的视觉线索上。画中右前方令人印象深刻的住宅群中,可以看到吴与桥与石涛正在亭台上谈天。吴宅之后的黄山群峰(实际上两者并不相邻,从吴宅甚至无法望见黄山),形成护卫吴宅的背景“浮青障”。画家头戴隐士的黑色盖头,与之相对的便是顶着官帽的吴与桥。背景的书、画和毛笔显示他的教养和文化。由画上所题祝允明的诗作,可以将画中两人解读为陶潜(石涛)和伊尹(吴与桥)。陶潜是六朝诗人,而伊尹是被商王招揽,最终成为宰相的隐士。这幅画的画眼衍生自吴与桥的号“南高”,石涛以视觉语汇将之诠释成南方山岭,由此形成画中远方的“翠屏”。

▲ 《南山翠屏》局部

吴与桥与石涛在亭台上谈天

▲ 《南山翠屏》局部

或许为吴家祠堂

最后值得一提的是,接近画面中心,与中景的吴宅还有段距离之处,存在一幢大宅邸。诗中并未言明那是何处,或许被当作一般佛寺或道观,成为如画风景中的细节,但我认为那应该是个很明确的地点,并与吴家家产和历史有着高度关系。在人口密集的丰乐水南地区,出名的不是佛寺和道观,而是祠堂,包括两座修筑于明代的吴氏家祠。其一是祝允明另一首诗的主题,石涛在册页中将它表现为一个隐秘而有高墙环绕的地方;利用显得过于高耸的围墙作为屏障,强调其精神及意识形态上的力量。这个地点于挂轴再次被呈现,几乎藏匿在溪南山水间的隐秘中心,是将家族世系、地方与财产的交错总结起来的一个强有力的视觉符号。

完成这幅画的每个步骤(或看似如此)都显示了士绅的价值观,然而,探察其情境将可发现,那些士绅价值已被转化成截然不同的东西。溪南吴氏几个世纪以来都是徽州的商人世家大族;他们的第二座家祠其实是献给南宋从商的祖先,亦即明代徽州建立的许多“商圣祠”其中之一。虽然吴氏家族的个人可以通过科考成功或捐官方式,声称自己属于“士”阶层,但吴氏仍旧以商人家族闻名,就像石涛对他们而言,某种程度上也只是个三十年来受到家族中许多不同成员委托过的职业画家。吴与桥住在扬州,他的亲戚在该地积极参与盐业,获取利润。他的父亲希望长子吴与桥可以准备科考,进入北京的国子监,并取得全国争逐的进士资格。然而1691 年时,父亲的辞世却让事情的优先次序有所改变;二十岁的吴与桥即使仍抱着求学希望,也很快就破灭了,在母亲的坚持下,他负起照顾家庭的责任,转而从商。我们必须记得,若非其父亲早逝,继续求学对这个家庭来说,必定不会是个无法负担的奢侈要求,因为徽商家庭通常会鼓励一个儿子成为官员以巩固家族的地位。

溪南地区的优美景色与商人财富也有直接关系。祝允明16 世纪早期的诗作是在赞颂吴家刚改造完成的大型园林的山水景致,这些诗在石涛当时成为消除暴发户气息的工具。(1700 年时徽商更热衷于在扬州一带兴建园林。)祝允明与徽州商人的关系则是商业成功所带来的另一项副产品。16世纪的徽商赞助者经常将文化界的领导人物,有如战利品般地从江南(特别是苏州)带到徽州。这并不意味着该家庭没有受过相当教养,也不是认为祝允明或之后的石涛算不上这个家庭的友人,当然更不会否定祝允明与石涛的文人身份。因此,石涛表现艺术家和赞助者间友情的画作,对于产生此画的社会关系来说,是完全真实的——彼此间的真切情意也是这幅作品之所以感人的部分原因。但借由增加“雅”的符号,石涛在暗中否定被视为“俗”的商业行为之余,小心翼翼地遮掩这个家族所积聚的商业财富、画家本身的职业性以及这幅画的商品性。如同埃谢里克(Joseph Esherick)和兰金(Mary Rankin)所言:“士绅是拥有一套特定的定义‘雅’的文化符号的人。”

▲ 《山泉春涨》 出自《溪南八景册》 1700年

上海博物馆

要如何解释《南山翠屏》中对士绅理想的描绘?它是否传达了改变地位的期望?这种理想是否已进入公共领域,也就是说,在不同目的下被操弄着?对于这些问题,我们需要从局内人的观点来理解。为了解商人对于“士”这个角色的想法,我们可引用清初一位出身徽州的文士所做的社会史分析:

宋太宗(976—984 年在位)乃尽收天下之利权归于官,于是士大夫始必兼农桑之业,方得瞻家,一切与古异矣。仕者既与小民争利,未仕者又必先有农桑之业,方得给朝夕,以专事进取。于是货殖之事益急,商贾之势益重,非父兄先营事业于前,子弟既无由读书,以致身通显。是故古者四民分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较也。天下之士多出于商,则纤啬之风日益盛,然而睦姻任恤之风,往往难见于士大夫,而转见于商贾,何也?则以天下之势偏重在商,凡豪杰有智略之人多出焉。其业则商贾也,其人则豪杰也,为豪杰则洞悉天下之物情,故能为人所不为,不忍人所忍,是故为士者转益纤啬,为商者转敦古谊。此又世道风俗之大较也。

从多个角度来看,这段文字都与“士”一词在意义上的转变有关。包弼德(Peter Bol)在讨论早先时期的“士”时,曾简洁界定了其中相关要素:“士”是一个用来思考社会政治秩序的概念;同时,它也指向那个社会中的某一群人。作为概念的“士”,是那些称自己为士的人所坚持的一种建构出来的社会概念。因此关于士的转变,可以分两方面分析。首先,士之所以成为士的概念转变,其次,“士”群体的社会组成的转变。就概念上而言,成为“士”代表具备一些被认为适合加入社会政治精英的特质。通过增加或减少某些特质、重新定义某些特质,或是与这些特质相关的某些价值产生转变,而让被认为是“士”所应具备的特质产生变化的时候,“士”这个概念也就随之转型。

在论述的一开始(上文未引的段落),前引清初文人描述了魏晋到宋代的历史过程,包弼德将此过程总结为:“‘士’由贵族变为官员乃至于地方精英的转型过程。”宋代是“士大夫始必兼农桑之业,方得瞻家”的时期,也就是地方士绅精英的时期。然而到了明代,“货殖之事益急”,士因此又转型了。虽然他的论述不是没有矛盾之处,这位支持商贾立场的清初文士显然认为,“士”被商人吸纳并取代了,但如果由一位支持士绅立场的文士来看,也许会觉得是士绅精英吸纳了成功的商人,士绅阶级多元化并伸入商业领域。就像埃谢里克和兰金指出的“士绅和商人在资源和策略上有许多重叠”。延伸包弼德的论述,这可被视为一体两面的状况:或可被描述为“士”概念之(竞争的)转型过程,涵盖了形形色色的精英;这个过程不仅是社会经济性的,也有其社会政治性,可能以城市或乡村为基础而进行。

无论如何,这群精英很难单独以“士”来定义。事实上,曾经有许多人尝试将四种社会角色重新定义为同等重要的四种专业;这种尝试除对工匠以外,最重要的是对商人有利。去阶层化是进行更深一层重新诠释的症候,其中的价值标准脱离原本命定的道德价值,而建筑在自主个人的新领域上。这在官方资助、扬州出品的1693年版《两淮盐法志》的商人传记中就有清楚的描述。书中提到的商人“能为人所不为”,是经常可见的老调,特别是用在诸如建立孤儿院、义学、修路等公众慈善事业方面。在集体层次上,商人们也要求,他们提供盐工、船夫、码头工人等大众工作机会,以及他们对国家企业做出的贡献等种种事实可以得到社会肯定。同时,尽管文献清楚声明“天下之士多出于商”(如同我们在《南山翠屏》中所见),商人阶级仍不愿把“士”理想独留给旧时的士绅。借由教育投资、捐官、联姻等手段,当时出现了所谓“绅商”的高度文雅商人家族。石涛一些来自歙县家族的赞助者,若非地方官吏,就是具备任官的资格。

前举徽州文人了然的分析,以及他辨别表象与实际的能力(实际上也是他喜爱进行的活动),恰与《南山翠屏》呈显之表象与社会真实间的不一致相符。因此,我们可以合理推断,前文呈现的便是画作产生的部分脉络,并怀疑石涛是有意识地诉诸城市民众的教养,这些城市民众惯于辨识阶级身份符号的操作方式。为进一步探索这个可能性,我先举一个关于这种操作方式更直接的例子:服装的符号语言学。明代因为禁奢令而使服饰得以展现社会道德地位,然到了清代,服饰则以迥然不同的方式表现社会差异。在这个转变中,由于缺乏来自扬州而同样直接有力的描述,我们参考上海士绅姚廷遴的证词。在明亡前十六年出生的姚廷遴,大半生都有写日记的习惯,一直到1697 年左右为止,他最后简短批判了在其有生之年所发生的一些变化。以下是他言及男性服饰的部分内容:

至如明季服色,俱有等级。乡绅、举、贡、秀才俱戴巾,百姓戴帽。寒天绒巾、绒帽,夏天鬃巾、鬃帽。又有一等士大夫子弟戴“飘飘巾”,及前后披一片者。“纯阳巾”,前后披有盘云者。庶民极富,不许戴巾。今概以貂鼠、骚鼠、狐皮缨帽,不分等级,佣工贱役及现任官员,一体乱戴,并无等级矣。又如衣服之制,载在会典。明季现任官府,用云缎为圆领。士大夫在家,亦有穿云缎袍者。公子生员辈,止穿绫绸纱罗。

姚廷遴五十年后对于明代的记忆或许不是十分可靠。此外,他居住的地方在17 世纪时是远较扬州保守之地。虽然如此,他文中记录的服装阶级分野崩坏的状况一定更早且更明显地发生在扬州这个商业大都会。

另一位上海士绅阶层的文人叶梦珠,在同样作于17 世纪90 年代的文字中,更为详细地讨论了自明代至17 世纪90 年代以来服装习惯的变迁。由其描述可知,清初禁奢的规定借由强调服装的一致性,对于原本士绅和平民间的区别给予致命一击。而满族服饰的颜色和纹样也将原属士绅阶层的专利重新开放给每个人,创造出一种非关奢俭的崭新社会阶级区别语汇的可能性。清廷后知后觉地了解这个情况后,在17 世纪70 年代初试图恢复许多之前的社会区分方式。然而,事后证实这方法窒碍难行,后来也遭废除,服装的奢靡之风随即复现。如第一章所提及,扬州文士李淦于1697 年所写的一篇文章也提到当地服饰的奢华风气。李淦论及这种风气打破了孩童与成人以及买来的侍妾与高贵妇女间的视觉分野。“风俗之侈靡,扬县极矣。”

新环境的法则是流行,换言之就是消费。李淦还提到扬州“自项及踵,唯恐有一之弗肖”。当不再有制式服装可以提供确定可靠的意义时,市场对“新奇”的需求便鼓励了对旧禁忌的违抗。买来的侍妾易于辨认,因为没有尊贵的妇女会在公开场合穿着那么华丽的服饰。而侍妾们使用这些象征尊贵的符号,与其说是尝试欺骗,不如说是出于好玩和自我肯定的一种举动。就像姚廷遴所言:“今不论下贱,凡有钱者任其华美,云缎外套,遍地穿矣。”叶梦珠的文字则让我们较具体地理解当时新开启的时尚可能性。虽然他提到的是官员、士绅及生员的袍服,但在一个任何人只要花钱就能进行服装展示的状况下,他的描述包含了更广阔的社会意涵:“花缎初用团龙,禁(约1671)后用大小云朵,今用大小团花、飞雀、山水景。”

这些能对绘画造成什么启发呢?我认为在17 世纪末,城市对于流行的兴趣促成一种跨越阶级和其他社会界线的“跨界装束”的出现。这个想法可以被延伸至绘画,其中最明显的例子就是肖像画。清初对于非正式肖像画需求的高涨,迅速演变成一种恣意装扮的行为。这有时指的确实是花哨的服饰,但更常是具有隐喻意味,即画家夸张地将被画对象所指定的角色扮演以视觉形式表现出来。在石涛所处的年代,最擅长这类有如安排舞台场景的肖像画大师是禹之鼎(1647—约1716)。他出身扬州,至17世纪70 年代为止都在当地活动,之后移居北京成为宫廷画家(最迟在1681 年以前)。禹之鼎时常为同一像主绘制多张肖像。现存其系列作品当中的三幅,所画分别是三位著名的文官:王士祯(1634—1711)、王原祁及乔莱(1642—1694)。在这一系列手卷中,王士祯被表现为正于竹林深处弹琴,并监看一只银凤凰放生的过程。而王原祁一开始是个菊花爱好者,但随即成为一名在家佛教徒。在一开册页中,乔莱陆续被表现为背弃尘世的隐士(然却不搭调地穿着具有最新流行图样的长袍)、古董收藏家以及只身于荒野中的人。

▲ 石涛、蒋恒《洪正治像》 1706 年

华盛顿赛克勒美术馆

▲ 石涛、蒋恒 《吴与桥像》 1698 年

北京故宫博物院

由石涛与肖像专业画家的合作也可看到这种角色扮演的情形。石涛表现来自另一个徽州望族的后裔洪正治时,显得更为巧妙。同时考虑到洪正治的祖先具有的正式官衔及这位年轻人勇敢无惧的精神,与石涛合作的画家(也许是蒋恒)赋予洪正治一身军装、腰间佩剑的形象;而石涛的山水则让这个人物如梦般地飘浮在遍布松树的黄山山顶上——这是象征他的祖居,抑或是他扬州居所必备的大园林的缩影呢?其后,在蒋恒1698 年为二十岁的吴与桥所作肖像画中,石涛重操舞台设计的工作。画家将这位年轻人安置在必然的休闲脉络中,赋予其修道渔夫的角色,借“纶竿已拂非乐鱼”暗示他轻松脱离了尘念的束缚。主角身后一对交缠的松树象征他的父母,而吴与桥在卷后题跋也召唤同样的意象。

我们也许会注意到,石涛肖像画中人物的衣着通常都很朴素,这代表一种自外于流行游戏的自觉,但绝不只是石涛如此,至少就画作目的而言,他所描绘的朋友或赞助者的想法也相同。既然这暗示了一种以道德为基础的选择,朴素的装扮也就隐含了他们是属于士阶层的宣示。因此,就社会层次而言,吴与桥的外貌与画中的图像巧思,或是石涛为了解说而加的正式题记,同样充满意义。光着头并穿着朴素的黑领白袍,他看起来不像当地士绅文人笔下穿戴高级丝料及流行帽式的富有年轻人。其装束流露出的简单特性,正和禹之鼎1696 年为高官暨著名鉴赏家高士奇所绘制肖像中,高士奇那罩在长裤外、缝着前扣的外套的表现一致。虽然禹之鼎的模特儿是文官,而石涛的模特儿是商人子弟,但两者的肖像在目的上并无明显差异。我们可以说,石涛帮他的模特儿创造出“士”的形象,并以此参与重新定义“士”的行为。从吴与桥的肖像到《南山翠屏》这张“别号图”,只是短短的一步而已。在这一步当中,服装作为身体的表现框架或表达媒介的功能,转移到了“山水”;“山水”具有将社会关系表现有如自然内在秩序的惊人潜力。框住吴与桥的徽州或黄山山水是出自家族世系逻辑运作的结果,但同时,因吴与桥对此山水具拥有权,此山水亦表达他的身份。由服饰转到山水,“士”的论述依然,但已经以相当不同的士绅理想而非文人理想的方式予以表达。如果这是当时进行的一种“游戏”,那么与之相关的不只是规则而已。即使对“四民”架构重新诠释,也并未消除既定正统诠释的能力,这情形在商人间亦然。虽然 “四民”阶级的划分是古代惯例,但它在早期现代时期的重要性因明朝政府给予法律地位而得到保证;清朝也延续这种做法,只是程度较轻。就禁奢令、劳役和赋税责任等法律层面言之(这些仅是少数例子),“四民”的区分深入每个人的日常生活,即使程度不如以往。对更无形的社会意识领域来说,“四民”的划分在早期现代阶段担任着承载焦虑与偏见的角色,并受到正统规范的强化。对于被视为工商阶级的人们,国家尚有那些依循正统意识形态的人们利用“士”的存在,以排拒他们被社会完全接纳。就此逻辑而言,早期现代阶段对于重新操作“四民”语汇,尝试将商人活动定义成具有道德上的可能意涵,顶多只能得到部分成功,因为在其使用的语汇中,早已承认“士”具有较高的社会地位。当道德资本被视为重要议题时,身为道德专家的读书人注定胜出;然而传统上被视作“士”的士绅、学官和文人也有其焦虑,因为他们逐渐涉入商业活动。他们担心落到工匠或商人的地位,也怀念起已然失去的生活方式。社会伴随“四民”划分所出现的各种焦虑,说明了石涛在画中召唤的士绅理想,也可以提供其主顾一种否认命定角色(工匠、劳工、商人或企业家)与自觉应该成为的角色(“纯”士绅)之间鸿沟的方法。

《石涛:清初中国的绘画与现代性》

[美]乔迅 著 邱士华 刘宇珍 等译

生活·读书·新知三联书店 2016-9

因此,我们可以两种相反方式解读《南山翠屏》:从积极面看,是其对社会地位符号的冷静操控,从消极面或其显现的征状看,则是一种社会焦虑的反应。其中一种解读方式引导我们看到江南城市具有的功利特性,而另一种解读方式则带领我们回到朝代兴衰的世界。休闲山水的力量就在于它具有同时容纳两种矛盾参考架构的能力。

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3