2018年上海书展,“上海女儿:程乃珊”于8月17日七夕夜首发。

得知这个安排,知情人士不免会心一笑。

农历七月初七,以少女拜仙与乞巧为传统节俗,素有女儿节之称。而早在一年前,当我们为这套纪念文集的名字苦思冥想的时候,一直翻到2013年第5期《上海文学》——当期刊有程乃珊绝笔《就这样慢慢敦化成上海女人》,另伴赵丽宏一篇评述:

她是上海的女儿。

是了。再没有谁比她更贴合这样一声昵称,也再没有比七月初七女儿节更巧妙的日子,将这样一套文集献给她书写一生的城市。

但在那之前,我们想向你重新介绍作为上海女儿的程乃珊。

程乃珊(1946-2013),上海女作家代表人物。

创作多根植上海本土,取材于独特的时代背景、家族故事与人生境遇,以细腻的文笔勾勒出上海文化中最生动的两种质素

——老克勒文化与小市民生活。

代表作有《上海Lady》《上海Taste》《远去的声音》等。

1946,金融家的新旧之交

程乃珊出生在旧时代的尾巴上。

彼时,其祖父程慕灏已是上海滩乃至全国金融界巨头之一,八年抗战期间死守上海中国银行,更在外滩矗起一座崭新大厦,成就银行业一段传奇。40年代末,与宋子文、孔祥熙等关系密切的程慕灏考虑再三,终于婉拒“去台湾后原职原薪”的承诺,选择留驻上海,迎接中国银行的新生。

犹如《红楼梦》中的荣国府与宁国府,二伯祖程慕颐这厢同样兴旺。其早年公派留学日本,于东京帝国大学获博士学位,归国后一改上海被洋人垄断局面,首创化验所,声名鹊起。后任浙江医学高等专科学校生物学教授,享“中国细菌学之父”美誉。

家荫庇佑下,1946年,程乃珊衔着银汤匙诞生。虽说与20世纪上半叶只打了个短短的照面,但程家祖辈于历史转折节点的抉择及奋斗史,已早早奠定其创作中新旧交替的伏线。

犹如今天的香港人,白天讲英语穿洋装,晚上回家喝王老吉凉茶煲老火汤,布置时尚的家中还供着神位。我的长辈们白天是毛主席的好学生,晚上是程家唯唯诺诺的灰孙子。每年过大年和端午、八月半,家里都会祭祖。仪式就在老房子的底层,用以间隔餐厅和可定的大拉门敞开,朝南座北墙上是一帧帧历代祖宗像……香烟缭绕中长辈们穿着蓝人民装一个个虔诚地排队向祖宗叩头,少不更事的我们有时忍不住会笑出来,即招来长辈们一个严厉的眼色。

20世纪60年代的合家欢,二排右一为程乃珊

虽为名门之后,也乐于梳理开枝散叶的家族故事,但程乃珊对过分华丽的包装始终保持一份清醒的警惕。祖父在她笔下是以一个凡人的形象出现的:十几岁从浙江桐乡只身来到上海,才懂得早上起来要刷牙。她将上海尊为程家现代文明的启蒙师,而祖父一生即为上海近代史之缩影,胼手胝足,泥里水里开出传奇。

因为党的统战和对民族资本家的赎买政策,只要不乱讲话被戴上帽子,上海还是有个“上层社会”小圈子,可以享受高工资及比一般老百姓平均工资高几百倍的定息。从这个角度讲,笔者一代或也可属“富三代”,可以住宽敞的公寓或独幢花园洋房,天天早上一杯牛奶。困难时期因市场有高价副食品(包括糖果西点)供应,仍长得雪白滚壮,仅此而已。

好友简平曾这样评价程乃珊:她是老克勒的后代,却对小市民也十分关注。“老克勒和小市民是构成上海最为生动的两个层面,他们的追求和奋斗,他们的生存和变迁,足以阐释一部上海史。上海是不讲官宦的,也没有可以上溯的贵族血统,上海就是一个小市民涌动并力争上游,且可从中脱颖而出、变‘流民’为‘绅士’的海派城市,而程乃珊恰恰得天独厚地融入了其中。”

1983,徜徉在蓝屋与穷街之间

程乃珊成长于南京西路陕西北路一带。

该如何定位此地呢?与之一条马路相隔,铜仁路333号,坐落着一幢由著名建筑师邬达克设计的绿色外墙圆形建筑,老上海称之绿屋。屋主吴同文为上海滩名噪一时的颜料大王,“文革”前夕与姨太太携手自绝于屋内,徒留这座昔日的远东第一豪宅掩埋于历史风沙间。

而日日在上学路上与之擦肩的程乃珊,并未预见自己将成为那个为绿屋拂尘的人。

1967年我在一次聚会中,见到几位男青年,穿着烫得笔挺的蓝布人民装,在玩一种叫“塔牌”的英国扑克。“塔牌”是旧上海时髦年轻先生们爱玩的一种扑克,后来的青年人一般很少会玩。一问之下,四位都是旧上海望族之后,其中一位,是绿屋的后人——后来,他成为我丈夫。

程乃珊与丈夫严尔纯,后者为吴同文外孙

1983年,程乃珊以夫家绿屋为底本创作的中篇小说《蓝屋》斩获首届钟山文学奖,并在全社会范围内引发大讨论。那是冰河解封的时代,旧上海的流光早已冲散在时代潮水中,工农兵文学之后青黄不接,而程乃珊尝试建构的这个文学世界,唤醒了人们关于“作为大都会的那个上海”的尘封的记忆。

她先将笔墨分给了自己最熟悉的老克勒们。克勒,一句洋为中用的上海话,或来自英语color译音,原义为色彩,落入方言中就生出了关乎格调、品味乃至阶级的指涉。文艺评论家毛时安将程乃珊笔下的这群人归纳为:“他们以文化和知识服务于一个新的时代,但他们身上和血脉里也流淌着过去时代的痕迹,保留着考究的衣食住行、生活习俗,以及修饰得体的文化教养。”

老克勒的言行举止,流露着浓厚的过去的风味。他们讲的上海话都是现今听不大到的:穿马路叫“跳马路”,报纸叫“申报纸”,照片为“肖照”。他们固执地坚持称江苏路为爱丁堡路,中山公园为兆丰公园,花园酒店为法国总会……

这一张限定时、地、人的绝版上海地图,被程乃珊一点点勾勒出来。

如果止步于此,难免落入单一的名片式书写;幸好,在钟鸣鼎食的大小姐之外,程乃珊还有另一重身份——中学英文教师。据简平回忆,“程乃珊当年教书的中学在杨浦区的惠民路上,逼仄、潮湿,我至今记忆犹新的是学校门前有几只开了盖的马桶,那是对面弄堂里的住家洗刷完后拎出来晒太阳的。程乃珊每天在静安寺和惠民路间往返,就像穿越两个截然不同的部落。这段生活让她切实地走进了小市民阶层,并且对他们的喜怒哀乐有了深刻的洞察和理解。”

上海弄堂里大清早涮马桶的女人,与旧月份牌上装腔作势的上海女人绝然不同,她们才是撑起上海半边天的原动力。通常无抽水马桶的也就无煤气灶,因此涮马桶的同时还要生炉子。那完全是个战斗的黎明:她们用长柄刷和着毛蚶壳爽利地涮着马桶,同时又要照应一边的煤球炉不要熄火——这是全家人一出一入的两大关口呢!她们头上红红绿绿的卷发筒还来不及除下,如果是在春夏时分,她们都还穿着隐约可见身体线条的薄碎花睡袍,赤脚踩一双半高跟的透明彩色的百灵塑料拖鞋。在一片弥漫着的白云似的煤球炉烟缕中,她们忙碌的身影很有几分动人的艳俗,很本色的红尘中的妩媚!

2000,从虚构走向非虚构

90年代末,怀旧风潮开始席卷上海,因时代断裂而一度销声匿迹的“老上海”以消费文化之姿重登舞台。按理说,程乃珊的作品应极易满足这一阅读期待,花团锦簇的公馆生活与名流掌故,正是她俯拾皆是的库藏。但她却笔锋一转,往非虚构深处开掘了。

还有一件事,也让程乃珊挑眼的,即风起云涌的上海城市写作。她说,不对,不是这样的,错了!不过,她也承认,这股潮流确实启发了她,使她意识到,她尚有个储藏未开发。从此,程乃珊开始了关于上海轶闻轶事的书写,一发不可收。我们曾在私下议论,将程乃珊和其他都市描摹比较,我的意见是,程乃珊不可替代。不只材料拥有的优势,更重要的是,文学营养的品质差异。时尚一代的祖师奶奶是张爱玲,程乃珊呢,则是俄国18世纪文学,以托尔斯泰为代表。(王安忆)

王安忆、程乃珊、蒋濮

程乃珊开始四处寻找上海老人,正式涉足与上海有关的纪实文学写作。“我要做的,就是将老上海那些被时间蒙尘的传奇发掘和再现出来,让更多的人知晓并且记住。”她曾说。单一条静安寺路(今南京西路),从陕西北路段到石门二路一截,她便能似汩汩的泉眼,吞吐出不会干涸的故事:梅龙镇原为颜料大王奚润如老家,常德路口春平坊的爱情被唱进了评弹《黄慧如和陆根荣》里,紧邻平安大楼裙房的沧州饭店原来也有故事,宋美龄婚礼前夕被绑架,就是软禁在此处……

即便是寻常巷弄,也能被这本沪上字典查阅出秘而不宣的传奇。

日日见到的那个街口摆修阳伞摊的老头子一夜之间抖掉几十年的霉相,被锃亮的小汽车接走了,原来他是昔年上海滩的金融巨头,今华尔街某银行老板还是他昔日的学生,随后人们频频在媒体荧屏上见到他;当年抄家时将资本家往死里整的那个小将从深圳淘金回来,已比资本家还资本家;一个以做保姆为生的孤老在为东家擦窗时不慎跌下身亡,贴身缠着的腰带内各种金刚钻、翡翠、白金块滚了一地,原来她是隐姓埋名多年的某位上海名媛……

她曾对王小鹰说,很多作家写的上海并不真实,有很多扭曲的地方,尤其是写她那个阶层的生活,好像永远是醉生梦死的。“她觉得其实像她的祖父这种金融家,是很辛苦很努力创业的,有了财富以后也不是挥霍无度的暴发户,而是有腔调、有品位、守规矩的,这才是老克勒。她写的老上海是贴肉的。”王小鹰说。

2013,遗憾上海未写完

从发病到走向人生终点,共16个月,但她却说:“一天不写东西,这一天是白活了。”

尽管年过花甲,尽管早已辞去上海作协专业作家的职务,尽管经受着极其痛苦的化疗,她依然如上海的小女儿一样,以文字温柔照料这座生于斯、长于斯的城市,细针密线地为之缝制时光图谱,留驻过去,探寻前路。

即便最后的文字里,也寻不见病痛的蛛丝马迹。程乃珊拼尽最后一点气力,在饮食、方言、生活诸种细节的角角落落里翻箱倒柜,发掘着具有文脉意味的碎片,说尽留存于大脑中有关上海的记忆。

大上海毕竟都是营营生活的小市民,五光十色的引诱很大,上海俚语中一个“小”却起着大大的警示。比如“搓搓小麻将”,会打麻将的人都知道,台湾麻将和广东麻将的来去都很大,唯有上海的老派麻将来去都很小。资深的上海麻友最恨那些“跌倒糊”,这种人的牌风最不受欢迎。上海麻将的特点是“做花”,什么喜相逢、一般高、大三元等,充分体现了上海麻将是以消遣怡情为主,有节制的。“抿抿小老酒”也是三五知己好友一聚,并非喝得酩酊大醉。再如“做点小生意”“小弄弄”“小来来”,旨在起一定的警诫,生活指数高,物质诱惑大,稍不谨慎,身败名裂、破产犯事极有可能发生。凡事不张扬,不过分,点到为止,这是最典型的上海人的处世态度。

在生命的最后一程,程乃珊终于无力执笔,但丈夫严尔纯仍一如既往将书房的灯开得亮亮的。起先,她还会往里张望。后来,她嘱咐不要再开灯了,因为有书房而无法写作对她来说,实在太过残酷。即便如此,她又忍着病痛,以口述方式留下若干篇长文。“我知道,她是想和时间赛跑,以优雅的姿态跑完人生这最后一圈。”好友曹可凡说。

2013年4月22日,程乃珊去世。

2018,一座城怀念一个人

程乃珊离去5年了。

67年的生命,不可不谓之匆匆,其中竟有一半以上的时光,她只用来专心做一件事:写上海。这沉甸甸的30余年,于上海而言是一份多么深情的纪念!

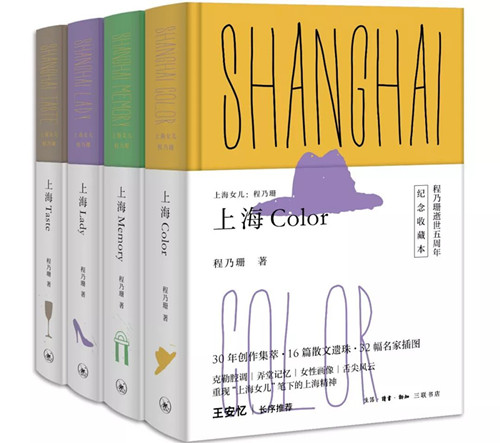

因此,在这个七夕,我们决定将这部上海女儿的日记本献给这座城。它们将被重新整理为《上海Color》《上海Memory》《上海Lady》《上海Taste》4卷,为上海的克勒腔调、弄堂记忆、女性剪影、舌尖风云,留下张张毕肖的画像。

“上海女儿:程乃珊”纪念收藏本

生活·读书·新知三联书店 2018-8

文集不仅补录了作家生命最后旅程中的16篇珍贵遗作,还邀请知名画家赵仁年与陆毅为文集创作了32幅描绘海派文化的精美插图,与文字遥相呼应,为上海定格独一无二的注脚。

三联书店上海公司 刁俊娅

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3