11月16日,在新一届国际计量大会上,科学家们通过投票,正式让国际千克原器退役,改以普朗克常数(符号是h)作为新标准来重新定义“千克”。

远古以来,人类都是用自身来丈量世界,比如中国的尺(尺骨的长度),英国的英尺(脚的长度)。从十七世纪以来,人类尝试建立一套让所有国家都接受与自然界恒定特性维系在一起的、通用的度量衡体系。用法国科学家弗朗索瓦·阿拉果(François Arago)的话说就是:“人类需要的是无数次地震和灭顶之灾毁灭我们的星球和毁掉保留在档案馆里的标准原器后依然能够复原的度量衡。”

他们实现了前一个目标——让所有国家都接受,却未能实现另一个目标。大约半个世纪前,各国科学家组成的一个国际组织终于成功地将一种计量单位与一种自然现象维系在了一起:将长度与光维系在了一起。而就在前两天,最后一种与自然维系在一起的基本度量单位——质量也得到了确定。一种“For all people, for all time”的“绝对度量衡”终于建立起来了。

这一激动人心的过程是怎样的呢?

* 本文节选自《度量世界:探索绝对度量衡体系的历史》(生活·读书·新知三联书店,2018)

变化中的标准

1988年发生了一个重大事件,人们将国际千克原器与一起存放的六个一模一样的复制品从保险柜里拿出来进行比对,后人将它们称作“定检物品”。前一次此类“核实”发生在1946年,当时人们已经在复制品中发现了差异,并将其归咎于各原器表面与空气接触导致的化学作用,或者是原本藏在金属里的空气逸出了。不过,1988年的核实结果再次让人们大吃一惊:与标准原器相比,这几个定检物品似乎在原来基础上“质量有所增加”。实际上,世界各国拥有的所有复制的原器都如此。在质量方面,标准原器与那些复制品的差异达到了50微克,或者说,达到了每年相差大约百亿分之五。出于不明原因,国际千克原器与众多一模一样的复制品之间出现了差异。

铂铱千克原器

特里·奎因1988年担任国际计量局局长,对国际千克原器存在的明显的不稳定,他于1991年已经发表了一篇文章表达了忧虑。千克原器是用于定义千克的,从技术上说,这些复制品的质量确实有所增加,不过“也许更有可能的”解释为“与那些复制品相比,国际千克原器的质量在减少”(摘自奎因的文章)。也就是说,千克原器自身不稳定,其质量正在流失。将近一个世纪以来,虽然现行定义一直“在科学、技术、商业层面表现良好”,但奎因在文章里提议应该加倍努力找到一种替代方法。由于所有人造计量标准的原子结构永远处于变动中,它们在某种程度上必定会不稳定。人们可以通过某些方法得知和预见这种变化,有时候可以根据情况采取补救措施,但也有无计可施的时候。另外还有,每个人造物品,其特性都会因为温度变化发生细微变化。像长度计量标准一样,质量标准的终极解决方案必定是将其与自然现象绑定。问题是,技术方面能够达到吗?奎因表示,制造用来替换国际千克原器的标准的技术,对精确度的感知锐度必须达到每千克一亿分之一。

1991年出现了两项举世瞩目的技术——均为此前四分之一世纪业已开发的技术,只是事前没有人想到可以用它们重新定义质量——为重新定义千克带来了某种可能的希望。一种方法为“阿伏伽德罗方法”(Avogadro method),另一种方法为“瓦特平衡法”(watt balance)。这两种方法可以互相比较,因为阿伏伽德罗常数和普朗克常数可以通过其他常数挂钩,而人们早已完成对其他常数数值的测定,这其中包括“里德伯常数”(Rydberg constant)和“精细结构常数”(fine-structure constant)。1991年时,这两种方法都没有可能达到接近一亿分之一的精度,不过特里·奎因当时已经认为,两种方法或者其中之一能做到这一点已经为期不远。可惜,他过于乐观了。

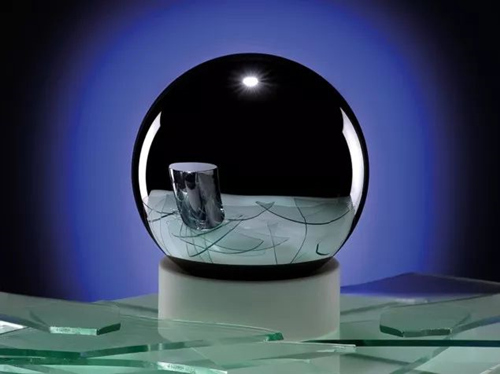

球 体

通过定义质量单位,阿伏伽德罗方法将微观尺度和宏观尺度联系在一起;这相当于利用阿伏伽德罗常数维系特定数量的原子,此种方法将基本实体(比方说原子)的数量维系到某种物质的摩尔质量上——人们通常会选择12克碳,计算其原子数量,它的原子质量为12——常规计算公式为6.022×1023 mol-1。没有人会一个一个地计算原子数量,人们可以利用其他方式,例如制作足够完美的单一化学元素晶体,了解此样本的同位素丰度,以及晶体的点阵间隔及其密度。硅晶体用于此目的最理想,因为它们由半导体产业生产制造,质量极高。自然硅有三个同位素——硅-28、硅-29、硅-30,这三种人们从一开始就能特别精准地测量它们的相对比例。实践证明,测定点阵间隔相当困难,因此度量衡学者们借用了一种名为“复合光学和X射线干涉”(Combined Optical and X-rayInterferometers)的技术,该技术最早在20世纪60年代和70年代已经在德国国家标准实验室和美国国家标准局(美国国家标准与技术研究院的前身)得到应用。这一技术将X射线条纹(因此也与公制计量长度单位相连)与点阵间隔直接联系在一起。关键步骤是,利用X射线计量摩尔干涉条纹(Moiré interference pattern)——此种条纹由两种不同的波形叠加而成——生成于人们称为“薄片”的三层非常薄的晶体切片。只要其中一层切片与激光光学干涉仪同步,然后慢慢移动它,即有可能将摩尔干涉条纹的间隔与激光光学频率联系在一起。20世纪80年代初,在一段时期内,前述两家机构测定的结果有百万分之一的整数差异。这一恼人的差异最终得到了解释,它是由美国国家标准与技术研究院设备的误差引起的,这也让人们懂得了如何避开此类设备的系统误差。

最终结果证明,不稳定源涉及硅同位素的成分测定,而且此种不稳定极难克服,这似乎阻碍了人类的进程。测定阿伏伽德罗常数时,人们力求达到更高精度,误差大约在千万分之三以内。2003年,第一次测定结果出炉时,与“瓦特平衡法”测出的结果相差了百万分之一还多。对于差异来自实验中使用的自然硅同位素成分测定这一点,人们深表怀疑。德国国家标准实验室团队的负责人彼得·贝克尔(Peter Becker)当年走了一次好运,一位原民主德国科学家问贝克尔,有无可能用浓缩硅试试,此人与苏联人曾经用来做铀分离的离心机技术有关。使用纯硅-28样本,肯定能消除人们当时认定的主要误差源。意识到这一点后,贝克尔和同事们立即抓住了机会。2003年,对于单一实验室来说,购买此类样本的代价显得过于高昂——5千克材料耗资200万欧元,但从世界各地赶来参与阿伏伽德罗项目的代表们仍然决定集资购买样本,组建国际阿伏伽德罗协作组织。贝克尔在德国国家标准实验室坐镇指挥,将纯度鉴定、点阵间隔、表体测量等任务分包给了其他实验室。

用于定义千克的高精度硅球,预设的方案为利用普朗克常数

最终结果是,他们制作出了两个漂亮的球体。“看起来我们做出的真像是又一个人造千克标准具,但这正是我们眼下尽力避免的。”彼得·贝克尔在英国皇家学会1月大会上的发言中说道,“实际情况并非如此,这球体仅仅是用于计算原子的一种方式而已。

天 平

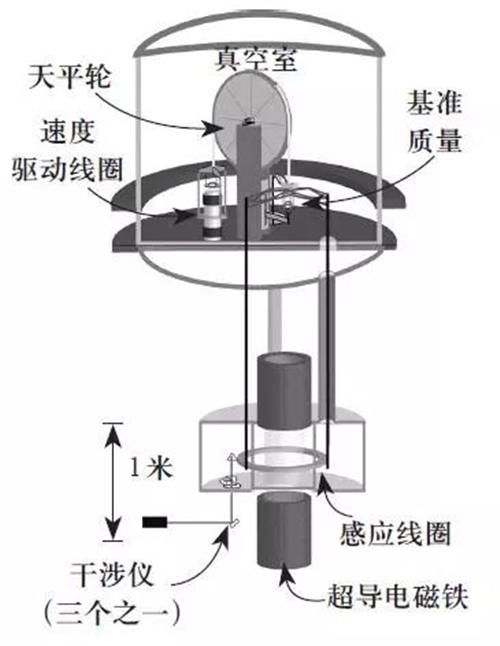

重新定义千克,第二个步骤涉及一种形制奇特的天平。一般来说,用普通天平称重,就是用一种重量比较另一种重量——比方说,用一袋苹果与人们知道重量的另外的东西比较——而瓦特天平比较的是两种力:某一物体的机械重力和置于强磁场中的带电线圈的电力。

瓦特天平

关于瓦特天平,最神奇的是,它的应用依托于好几项令人称奇的发现,没有一项发现与试图测定质量的科学家有关。其一是“约瑟夫森效应”(Josephson effect),它可以精确地测量电压;其二是“量子霍尔效应”(quantum Hall effect,1980年由克劳斯·冯·克里津发现),它可以精确地测量电阻;其三是平衡机械力和电功率概念,这一概念源自1975年在英国国家物理实验室工作的布里安·基布尔(Bryan Kibble)。实际上,当年他正在尝试测定质子的电磁特性。如今,前述三项发现可以用如下方式结合在一起:千克可以借助普朗克常数进行测定,而这一数值反映的是可以独立存在的最小量的“能”的大小。借助“拔靴法”,整个进程原则上可以颠倒,普朗克常数的一个特定值可以用来定义千克。

瓦特天平工作原理。人们将一块1千克的测试物质放到天平的秤盘上,秤盘与一盘环绕超导电磁铁的线圈相连。与电动机工作原理一样,如果此时给线圈通电,线圈会产生电磁力,以平衡测试物质的质量。这样一来,此设备即可测出电流和电磁力。此设备的线圈可以垂直移动,如此可像电动机一样引起电压变化,凭此即可测出线圈的速率和电压。通过前述四项测量值,人们得以确定机械力和电功率之间的关系,而这种关系可与大自然的其他基本特征相结合,以便借助普朗克常数重新定义千克。

英国科学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)通过其举世闻名的作品《蜡烛的化学史》(A Chemical History of the Candle)颂扬了蜡烛的美,通过操作蜡烛即可将当年已知的所有基本物理法则交织在一起,包括万有引力、毛细管作用、相变(phase transition)。同样的颂扬也可以安放在瓦特天平上,虽然它看起来不如抛光的硅球漂亮,它却将复杂的物理平衡状态——包括弹性、固体物理学、地震学——与诸如电磁学、超导电性、干涉法、重力分析、量子论相结合,其形态同样展示了大美。

迈向“新国际单位制”

将新国际单位制美誉为法国大革命以来最大的社会变革,未免过于夸张。毫无疑问,1960年出现的国际单位制是一场巨变,因为它引进了新的计量单位,并且第一次将现有计量单位与自然现象绑定。各种新变化对计量实践的影响同样微乎其微,影响深远的是教育变革和观念变革。然而,新国际单位制的确带来了度量衡地位的变革。新国际单位制创立于1960年召开的第十一届国际计量大会,当时人们将度量衡学看作科学界的一潭死水,它几乎就是个服务行业。计量学家搭台,科学家在台上表演,计量学家负责搭脚手架,即一套养护完好的计量标准和计量设备,以及一个监管到位的建树信任的体系——让科学家能够从事研究。新国际单位制及支持它的各种技术将度量衡学和基础物理学更加密切地联系在了一起。

新国际单位制都用自然界的恒定常数来定义

2011年10月21日,第二十四届国际计量大会一致通过一项决议,明确表达了实施新国际单位制的愿望。后来又在决议里追加了几句话,要求国际计量局继续努力,竭尽全力将新国际单位制尽可能表达得让普罗大众也能明白,同时保证科学的严谨性和明确性。决议并没有真正用普朗克常数重新定义千克。不过,决议明确规定说:一旦各方有了一致的和精确的信息,存世的信息足以让科学家们同意接受某普朗克常数的值,随后即可以此为基础形成最终决议。

从宽泛意义上说,新国际单位制类似于本书《引言》介绍的“正午的炮声”,其中列明的计量标准与传统标准一脉相承,这是人类选择的结果。比方说,这一计量制依旧保留了“一只最关键的乌龟”,实际上是七只乌龟,每一类基本计量单位是一只乌龟。然而,这些关键的乌龟——无论是物理常数还是原子特性——都是21世纪以来科学和技术取得巨大发展的结果,比以往任何时候都更加抽象,也更像人类规划出的构思缜密的产品。和以往的标准相比,这些标准更加紧密地交织进了构成世界的经纬里。毫无疑问,为适应科学变化,新国际单位制还会增补许多衍生的计量单位;为适应人类日常生活的种种需求,也会自然生发出许多伴生的类似国际单位制的计量单位。未来,新国际单位制有可能进一步修改。不过,这一崭新的计量体系已经与人类对物理世界终极构成的最为透彻的认知挂了钩,这是前无古人的。这一体系的志向可谓惊天动地,数世纪以来,人类一直梦想实现它。

一句话说清所有新国际单位制的定义

“国际计量单位统一制度”是个计量单位体系,简称“国际单位制”,包括以下内容:

●铯-133原子基态超精细分裂频率为9192631770赫兹,用Δv(133Cs)hfs标记;

●光在真空中的速度为每秒299792458米,用字母c标记;

●普朗克常数值为每秒6.626068...×10-34焦耳,用字母h标记;

●元电荷为1.602176...×10−19库仑,用字母e标记;

●玻尔兹曼常数为每开尔文1.38065...×10-23焦耳,用字母k标记;

●阿伏伽德罗常数为每摩尔6.022141...×1023,用NA标记;

●频率为540×1012赫兹的单色光辐射的发光强度为每瓦特683流明,用Kcd标记。

《度量世界:探索绝对度量衡体系的历史》,[美]罗伯特·P.克里斯 著

生活·读书·新知三联书店,2018年8月

ISBN: 9787108062291

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3