独立设计师何浩在新著《写设计》中提出:“设计也是一种写作。”他所做的书籍设计,特别是艺术书籍设计,在视觉上、理念上带有个性鲜明的探索性,这些艺术书籍本身也已成为中国当代艺术的组成部分。2020年12月底,何浩在三联韬奋书店美术馆店做了一次有关书籍设计的讲座,详细解说了他为三联书店设计的三本书,还有他在艺术书设计方面的几部代表作(直播地址:Bilibili生活读书新知三联书店直播,UID:22439280)。一本艺术书的诞生,源于对艺术家的深刻理解。

何浩,生于北京,获中央美术学院博士学位,执教于该校设计学院。作为独立设计师,他设计的书籍作品曾获得2007年“英国最佳画册奖”、2010年“德国卡塞尔国际摄影节世界最佳摄影画册奖”,并分别于2013年、2015年在宁波美术馆、香港中文大学举办个人设计作品展,著有《一个中国独立设计者的当代艺术史》(2014年)。

何浩:我是一个设计书的人,各位既然是读书人、爱书人,肯定对书的设计这件事情并不陌生。大家可能都有自己对于书籍设计的想法,比如认为书籍设计是为书做装饰、美化,同时兼具推广宣传功能,等等,这都不错。但是我想,除了审美和商业这两个维度之外,是不是还有其他的维度?

我在讲关于艺术书这个话题之前,想先跟大家分享几本我为三联设计的人文书,这算是一个倒叙吧。因为我设计书的生涯是从艺术书开始的,但是现在做的艺术书慢慢变少了,人文书多起来了,我觉得先跟大家讲几本人文书可能更好带入一点,毕竟大家对人文类的书籍可能比对艺术书籍更熟悉。

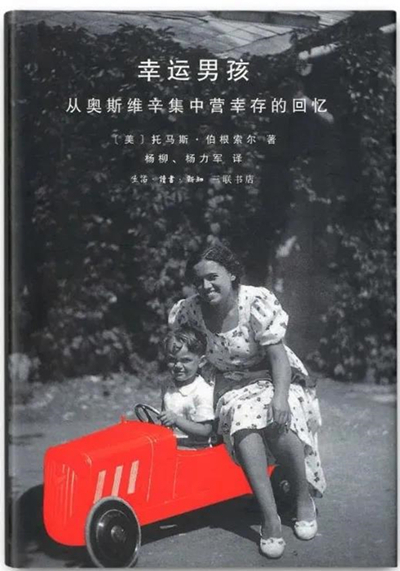

这是一本挺有意思的书,是我跟三联的第一次合作,2015年。这本书讲的是一个在捷克斯洛伐克出生的犹太小男孩,在“二战”期间他的全家都被送到纳粹集中营,战后他有幸活了下来,后来成长为海牙国际法院的大法官,是这么一个非常励志的故事。这本书的中文名字叫《幸运男孩》,现在这四个封面是这本书的英文版、德文版、法文版和西班牙文版,大家可以看到这四个封面整体来讲是大同小异的,起码不超出咱们对于一本书的一般想象。这里有三本用的是他童年时候的老照片,基本上是纯真的孩子的形象,非常贴合《幸运男孩》所讲的意思。

当时拿到这本书稿,交给我说要出中文版的时候,我有一个想法,就是怎么能让这本书更贴近中文读者?我设计的翻译书其实也不少,有的也跟这本书一样有不同的语种,但因为它面对的是不同文化背景和不同成长经历的人,所以我更多地会考虑,一本翻译过来的书对于中文读者能不能够产生共情?

我在看到这本书提供的一些素材之后,脑子里突然产生了一个形象,这是我多年以前的一个记忆,就这样的一张照片。

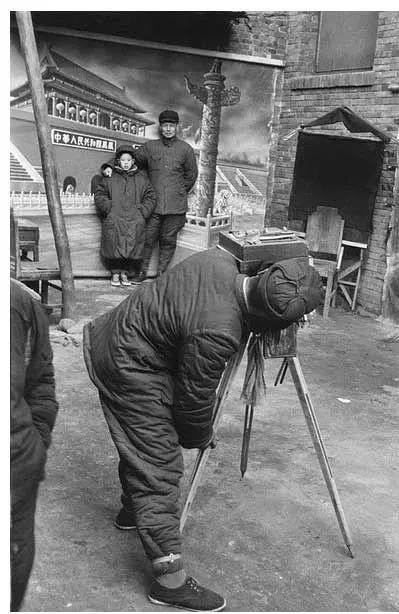

1995年我看过一个展览,当时法国摄影家马克吕布在三联旁边的中国美术馆做了一个挺大的摄影展,展览的照片都是他五六十年代在中国拍的百姓生活,有好几张照片我印象都特别深,这一张尤其的深。因为这张做成了一个特别大的海报,放在美术馆的门口。

这个场景挺有意思,照相馆的环境其实是非常艰苦的,旁边就是破砖烂瓦。从摄影师到被拍的这对父子,生活也都是蛮苦的。那个时候照相馆里经常会有布景这个东西,现在就少了,是吧?现在咱们都是打卡网红地什么的,都是去实地。布景在当时代表着什么?其实代表着对于美好生活的向往。也就是说,如果没有机会触及真实的美好生活的时候,它起码在影像中给你留下了向往的想象空间。

于是我发现书中有这么一张照片,这张照片在过去所有外文版封面(外文版不只上面的四种,共有十多个语种)中从来没有用到过,可能其他设计师觉得这张照片不太好用。为什么呢?因为这个照片的主体是孩子的母亲,孩子很小,他周围的环境又比较大,他们在做设计的时候大概觉得照片的视觉力度不太够。但是我在读书的时候,书中有一个情节特别打动了我。看这个小男孩坐的这个玩具车,这是黑白照片,实际上是一个红色的玩具车,是他小时候最喜爱的一个玩具。但是因为要流亡躲避纳粹,所以不得不把家里的大多数东西都舍弃掉,小男孩最不舍得的就是这辆红色的玩具车。书里的这个情节特别容易被忽视掉,因为《幸运男孩》写的太跌宕起伏了,这是一个特别小的细节。当我在查这张照片来源的时候,读到了这个细节,这一细节是特别能触动我的。

我就用这张照片做了中文版的封面,但是稍微改了一下,我把这个车还原成了红色,但是这种还原实际上它是有限的,它不可能是真的还原。但是把这个车给它变成红色之后,它就有了种像照相馆布景一样的感觉。这就把这一张真实的照片图形化了,它就不再是一张照片的意味了,而是变成了对于原来美好生活的向往和留恋。后来三联告诉我,作者托马斯·伯根索尔在收到中文版的时候,一打开邮包看到书的封面,眼泪就流下来了。他对这本书中文版的设计很偏爱,因为他完全读懂了封面蕴含的意义,这也是中文版封面的想传达给他的意思。

在做书籍设计的时候,除了对于书籍的装饰、美化,除了在商业销售上的推动以外,书籍设计还有一层是对于书的理解,这是设计的书写性。现在一般的书籍设计不太会触及这一个维度,就是关于书如何用设计来书写?

咱们看一般的书籍设计,我觉得有点像是一本书的内容简介——用视觉方式所做的简介。但是像《幸运男孩》的设计,就不是简介了,而是书评,它是有观点、有态度的,是用视觉的方式又进一步地书写了这本书的内容。

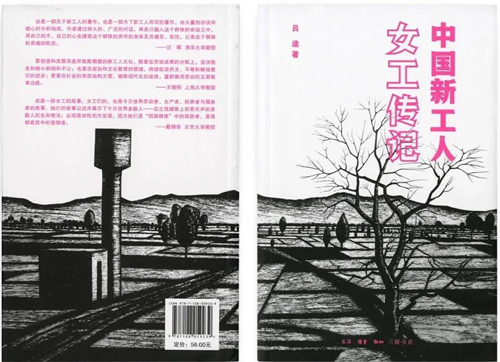

这是今天我要给大家展示的几本书中的一本。还有一本就是《中国新工人:女工传记》,这也是一本特别好的书。书中的“女工”不只是国营工厂里的产业工人,书名中还有“中国新工人”,实际上指的主要是打工群体中的女工,比如在流水线上工作的工人、家政服务人员,等等,她们本身是农民的身份,但是离开了土地、离开了家乡,是到城市里来打工的女性。

我拿到这个书稿的时候,就如同我刚才说想到马克吕布的那张照片一样,我脑子里马上出现了这张画。

这张画是中央美院版画系毕业的研究生路彦的作品《大地》,木刻。我特别喜欢他的作品,尤其这一张,他表现的那种景象与气氛是非常微妙的。它既不是丰收的农村、金色的麦田,那种特欢快的美术作品大家都看过很多,这幅画也不是伤痕的或者控诉的,不是破败的农村。其实是有点像什么呢?就是像冬天刚过、开始有一点暖意但是还很冷的时候的郊区,像北京的城乡结合部。这张画有一种特别浓的乡愁在里面,大家可以感受一下它的那种感觉——它是一种乡愁,表现的比较“冷”和“硬”,但同时又有一种非常强韧的东西在里面。我特别喜欢这张画,就是因为它包含了很多我对于女性新工人的感受。它有很浓的乡愁,但是它又不是灰色的,有一种强韧和不可侵犯的尊严在画面里面。

我就跟我这位学生联系,我说能不能用他这个画做一下这本书的封面,他也非常慷慨,毫不犹豫地答应了,表示愿意授权给三联用。

这是他木刻里面的另外一张,这幅画其实也是同样的意味。但是比起上一幅稍微弱了一点。所以这张画呢我用在了扉页上。路彦授予了两张画的使用权。我相信每一位看到这张画的人,肯定跟我一样都有非常接近的感觉,都能感同身受。

设计这个事情其实并不复杂,尤其我做的设计并不复杂,实际上是非常简单的。这里面没有太多小机巧、小趣味,没有这些东西。但是一本书揭示了一个概念。我做的每一本书,实际上都是有一个非常清晰的概念做支撑的,而不是说把书随便地粉刷、涂抹一下就行,没有这种时候。

这是2018年我给三联设计的《万有汉字》。这本书的作者是我父亲。我跟着我父亲一起做的,这本书前后用了三年的时间,花时间的不是封面,主要是里边的内容非常的不好弄,这也是我职业生涯中做得十分艰辛的一本书。

这个封面为什么用了一个鸡爪?其实是我偶然间看到史书中的一句话,说仓颉观察星宿的运动趋势、鸟兽的足迹,依照其形象创造了文字。《万有汉字》这本书并没有讲所有的汉字。《说文解字》一共有9000多字,有540个部首,《说文》部首跟现在《新华字典》里的偏旁部首有关,但又不太一样。《万有汉字》就是讲这540个《说文》部首。每一个《说文》部首都是独立的一个字,有读音、有字形、有含义。“爪”(zhao,第三声)字正好在540个部首里。封面上用的是鸡爪,其实禽类都是一样的,这个字是说鸟在土地或者雪地上留下的痕迹。类似这种痕迹实际上就是汉字来源的一部分。汉字的象形,不是具体描摹的一个具象,而是这种痕迹所带来的一种意向的东西。“爪”在540个部首里,同时又跟造字的原则正好贴合在一起,所以我觉得特别合适。

这个封面出来之后,也有挺多争议。有的人觉得特好,有的人觉得特糟糕,说这本书不错,就是封面很煞风景。其实有争议是好事,是吧?学术书的设计,最近这两年我做多了之后有一个感觉,实际上“过”一点不怕,就怕“温”了。学术书现在整体的问题还是有点面貌太“温”了。我觉得《万有汉字》的封面有争议,就说明这个设计还是吸引人的,是能够被人注意到的,这就已经很好了。学术书最大的问题是——它是灰色的。一想起学术书,咱们脑子里第一感觉是灰蒙蒙的,没有一个特别鲜明的印象。让人有清晰的视觉印象的学术书其实很少。

我准备了这三本人文书跟大家一起分享一下,用点时间把大家带入到我的设计方法中去。这三本书内容是非常不同的,类型也不尽相同,但是设计所包含的方法和方向是类似的。也就是说,这些书的设计都有视觉写作的成分在里面。

我过去十多年中主要的工作类型是艺术书的设计。艺术书在一般读者当中可能会稍微感觉陌生一点,因为咱们一般人还是少有消费艺术书的习惯,一是因为它的内容是比较小众的,另外一个,因为内容小众就导致它的印量不会太大,所以售价又比较高,这会成为多数人接触艺术书的阻碍。但是我觉得艺术书其实是挺有意思的一个类型,我在这里边也收获了很多,包括后来设计这些人文书,实际上有好多是从过去设计艺术书当中获得的一些方法的延续。

我今天主要是拿的是摄影书。因为相对于绘画、雕塑、录像这些艺术来说,摄影跟书籍这种媒介是贴的最近的,甚至有很多摄影作品,它的发布都不是通过展览,而是通过书籍出版的方式来发布的。

我觉得摄影书作为艺术书的一个类型,设计所能有的空间和对作品所起的作用甚至要比一般画册还更充分,也就是说,设计在这里还更重要一点。

这本书是《六里屯》。六里屯,顾名思义,是三里屯再往东三里。朝阳公园对面就叫六里屯,现在我就住在那儿,这也是挺巧的。我必须得跟大家先简单介绍一下这本书的内容和背景,如果不说的话,大家就没法理解这本书是怎么回事。

90年代的时候,在北京开始出现了一些艺术家的聚落,这些艺术家不是体制里的,不是画院的、不是美院的、不是美协的,而是,我觉得不能叫以艺术为职业,应该说是以艺术为理想的人。

因为那会儿没有艺术市场,这些人都得有其他工作才能够维持生计,但是因为要创作,所以又不能去做那种特别刻板的工作,他得有时间、得灵活。当时就出现了这么一群特殊的人。

一开始在圆明园有一帮,后来在东村有一帮。这个东村,其实应该叫大山庄,就是现在东四环、朝阳公园一带,一部分在东四环、一部分在朝阳公园。当时修四环的时候把这个村子给拆了,大山庄就消失了。城市化往外扩张的时候,其实好多城中村都消失了。

当时他们为什么要住在这种地方呢?一个原因在于它是城乡结合部,管理没那么严,比如租房什么的。现在租房子比较容易了,在90年代初期的时候一个没有工作、没有户口的人租房子,还是一个挺麻烦的事,但租这种房子就相对好一点。同时因为居住条件简陋,所以相对来讲也比较便宜。

当时这个大山庄也就是东村,被拆了之后,一位叫荣荣的摄影艺术家就搬到了六里屯这个村子。六里屯离东村不远,荣荣相当于从现在朝阳公园的东侧挪到朝阳公园的南侧。六里屯兼具几个好处:一是房租同样很便宜,现在还是这样,就在我住的小区后面还有那么一片,房租很便宜。其次,这儿离市里不远,离使馆区也不远。为什么要离使馆区近?因为在90年代的时候,如果你的作品偶然有机会销售的话,基本上还是在中国的外国人来消费。所以他们还是挺依赖于离使馆区、外企这种地方近一点儿,便于交流。住在这六里屯这个地方挺理想的。

六里屯跟现在咱们看到的任何的一个城中村没有什么区别,生活还是挺艰辛的。荣荣就跟我说,有好几个冬天都没有取暖。农民盖的那种砖房,如果没有取暖设备的话那是相当冷的,跟睡在外面一样。他就弄一个电褥子,有时候晚上就出去吃一顿涮羊肉,吃完回来赶紧钻电褥子,这一宿就过去了。

生活是挺艰辛,但是我相信他的生活也是非常充实和快乐的,因为在90年代还有80年代所遗留下来的理想主义,人有那种精气神。虽然生活艰苦,但是你还是觉得自己干着一个非常了不起个事业,有那种感觉。

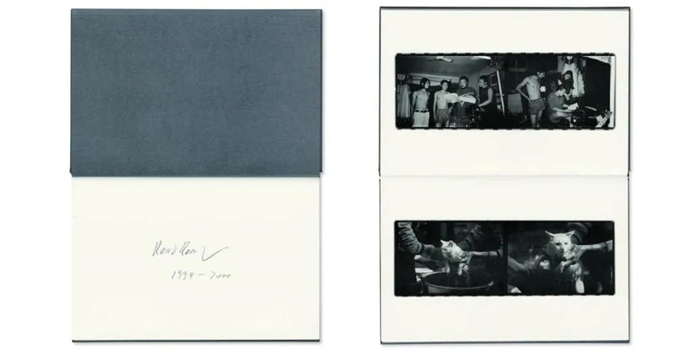

在2006年,他跟我说想把当时在六里屯生活所拍的照片出一本书,同时在纽约的前波画廊做一个展览。其实是展览的邀请,但是他想借这次展览的机会,把当时的照片出成一本书。

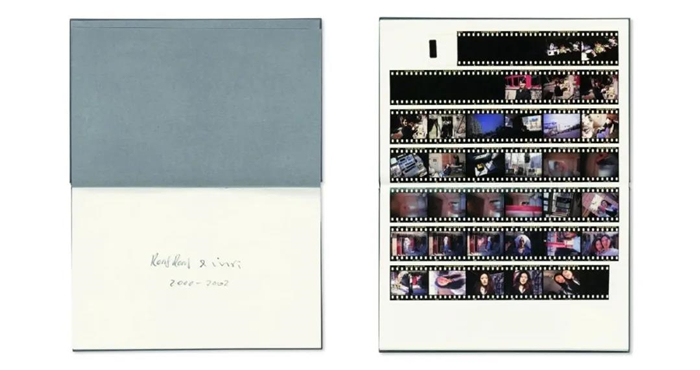

这就是他当时照片素材中的一部分,只是很少的一部分。照片整理出来之后,可能不说有一万张吧,起码几千张是有的。这里的女孩是后来荣荣的太太映里,她是日本人。荣荣在六里屯前后一共住了八年,映里是在中期加入到六里屯的。他们两个人一起在这儿生活,前后拍了不少照片,但是当时并不是非常正式的拍摄,不是当成作品拍的,其实有点像咱们现在拿手机随便照似的,现在有一个词叫私摄影,这些照片是非常典型的私摄影。

照片都是胶片,他们到现在都不用数码,这是他们的方式,他们都是用胶片拍的。胶片类型的有很多,有135的黑白负片;有135的彩色正片,这些都是映里照的;有一些120的黑白负片;还有一些拿座机拍的大画幅页片。

当时有挺长一段时间,我跟他们两人老在一起选照片。比如说看这一卷吧,这是完整的一卷。可是,选不出来,没法选。开始是想从这里头选一些,然后放大成正式的作品装镜框挂墙上,然后把选出来的这些作品收到书里面去。可是怎么选都不行。为什么呢?就是从这里找不到一个逻辑。或者是叙事逻辑,比如像罗伯特·弗兰克拍《美国人》,有叙事的逻辑在里边,用这些照片描述一个事情,或者描述一个人群、某种典型场景。这里没有,其实是非常支离的,是散的。或者呢,是从审美的逻辑出发,比如说这个照片的构图是最饱满的,像布列松拍那种“决定性瞬间”;或那个曝光的组合是最完美的,像安塞尔·亚当斯拍的风景那样。这也没有,并没有审美的逻辑。当找不到逻辑的时候,选片的工作就非常痛苦,因为永远发现是顾此失彼的。

我们在一起工作了很久,就找不到一个办法说是怎么能够从这几千张底片里选出一两百张,弄出一个展览,然后再出成一本书。就做不了这个事。这是我做了这么多书非常少有的经验,让我特别焦虑的一次,我觉得我们其实都很焦虑,就是找不到一个解决的办法。

后来到展览之前,就说算了,也别出画册了,就先把选出的这些对付弄一个展吧。我想也是这样,这东西不能勉强出。开始是想出成大的,两本大八开的画册。还是算了。

但是,有一次我在电脑上浏览这个东西。我的工作习惯其实不是在电脑上工作很长时间,但是我会经常想这个事,然后我就对着看。那天我看着看着,发现了这里边有规律,首先135的黑白负片都是荣荣一个人生活的时候照的;这种彩色的照片、135正片都是映里一个人照的;后来他们照的大尺幅页片,都是有创作意图的了,跟前边那些又不一样。

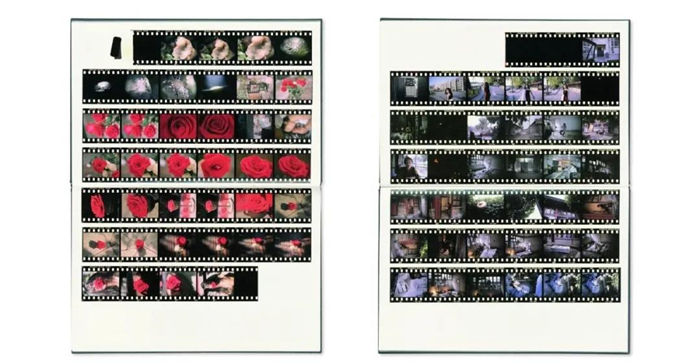

在没有把这个分清楚之前,它们都混在一起,就摘不开。但是我发现,其实往大了说基本上就是这三类,那这就好办了。这三类照片,其实拍的视角是不同的。首先,我就说映里你就不要再挑了,就做成这种形式,一卷里有多少张就是多少张,比如前面有黑的,后头有没照的,中间有叠在一起的,全都没关系,就是这样的。不要挑它,这一卷不管照的好不好,它都代表了你的一个完整的生活片段。我们整理出来差不多有几十个胶卷,全都做成了这种印片。

这种印片变成了一种形式语言。最后把所有的135的彩色胶片都做成了这种印片,展览的时候就把这些印片放大,装在镜框里也很好看,但就不再是展示其中的某一张或者某几张照片了。

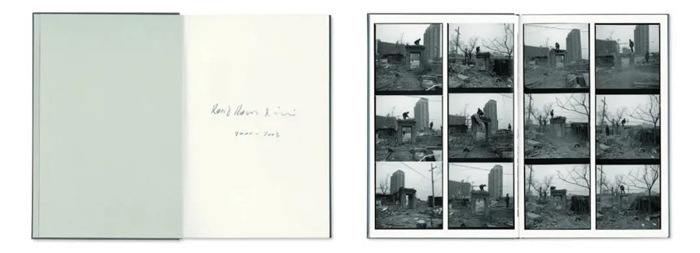

然后,就根据刚才我说的三个类型,把图的部分做成了三册,以时间作为标题;第四册是文集,就不插在前面三册里了,平装,印在非常好的纸上。外面再加上一个盒子。大家可以看看这盒子做的多讲究,做了一个特细的模切板。拿书的感觉像是带阻尼的那种橱柜的抽屉,完全是手工做的,能做到这个程度。

第一册的标题是“荣荣 1994—2000”,就是以时间为限,这些照片都是他在这六年当中拍的。我跟他商量,重新地做了作品,都变成两张、两张的,而且幅面不大。等于就是根据书的形态重新设定了作品的形态。这也是挺少有的,唯一的这么一次。一般都是先有作品才有书,是吧?但是这一次反过来了,先有了一个设计概念、一个出版概念,回过头去为这本书重新地做了作品。

这些黑白照片都是两张、两张的,因为单独一张实际上是比较单薄的,作品感不够强,但是放了两个之后,作品感一下就有了。根据这个作品的形态,放在书里也正好,所以这书不是左右翻的,是上下翻的。

第二册是“荣荣和映里 2000—2002”。我要修正一下,彩色的这部分也有荣荣照的,不光是映里照的,但是映里照的多,荣荣照的少。有的时候一个相机两个人一起用,我拍一下你、你拍一下我什么的,是这样的。

映里是2000年开始来六里屯生活的。你看这就保留了它最原初的那个状态,前头几张是扽出来的胶卷的头儿,中间有几张可能拍的有点问题,是黑的,也没关系。每张跟每张都不一样,在形式上是非常生动的,它有一种特别自然的状态,跟她自己的生活是一样的。

第三册叫“荣荣和映里2000—2003”,这一本里的图片都是大画幅的。这些120的方底片就是有意识的拍摄了,有比较明显创作意图。

他是拍的是什么呢?是拆迁的过程。他们住到2002年的时候,这个村子的一部分被推了,推了之后盖的就是我现在住的小区。这挺有意思的,他们记录了把房子推掉的过程。能看到远景已经有一栋高楼了,这就是我们那小区的1号楼。照片里的房子推完之后,盖的是我住的5号楼、6号楼。这些照片已经有比较明显的作品感了。在这一册的最后还加了一部分,就是这个小院还在的时候,来的朋友都会在门口合一张影。不知道从屏幕上能不能看清楚,照片实际上是黑白照片做的手工上色,稍微做了一点淡彩。我觉得这部分加在后面其实挺好的,因为前面的部分太过于沉重,后头稍微地拉回到往日的那种回忆当中,在阅读的节奏上还是需要这个,最终回到往日的生活中。

就是这么一本书。

这本书对于我来讲是一个比较重要的设计。重要性就是刚才说的,它是由编辑、出版和作品、展览这几部分揉在一起产生的。你看到的是一本书,其实就是他的作品和他的展览,这本书与作品、展览是相匹配的。另外,这本书的开本比较小,一般来讲,艺术书里面开本小的书比较少。因为开本一小,就意味着作品印在书里就特别小,就会丢失很多信息,所以咱们都管画册叫“大画册”,就是为了作品的幅面能够大一点,让作品保留的信息多一点。但是这本书我有意做成16开,其实比16开还要小一点。为什么呢?因为它有一种装在盒子里的私人感,需要这种感觉。就如同正文排版的标题,标题有大有小、有粗有细,这些都是有语气、有表情的,书的开本也是这样。对于一本书的开本,到底多大多小,这是在设计当中非常重要的一个问题。

这本书从一开始设计出来到现在,已经有十几年的时间了,但我每次重新看的时候,这书第一次给我的那种感觉从来没有衰减过,我觉得这是有可能成为经典的一个东西,经典性就是这样。

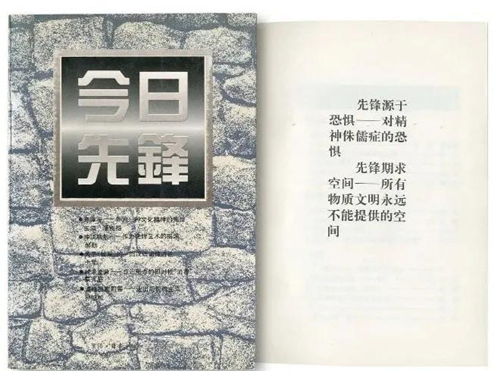

今天还得提一提《今日先锋》,我跟三联的缘分跟这本书其实是有关系的。那时候是1994年,三联还没有这座楼,有一次我去美术馆看展览,然后就走到这边来了,当时有一个特小的小书店,是三联读者服务部,里头书不是很多,但是书都特别好。我尤其很喜欢这本书《今日先锋》,像书里的这句话:“先锋源于恐惧——对精神侏儒症的恐惧。先锋期求空间——所有物质文明永远不能提供的空间。”这句话对我来讲影响是很大的。在十年之后,我能够投身到当代艺术的出版中去,实际上跟当时读到《今日先锋》绝对是有直接关系的。

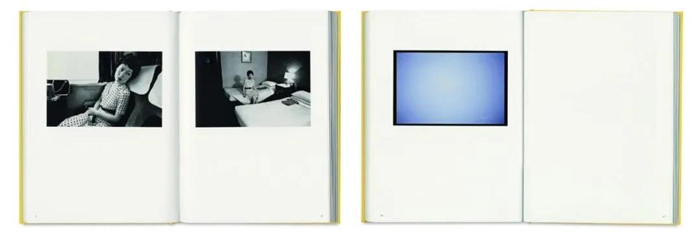

《感伤之旅·堕乐园》也是我挺重要的一本书。2012年的时候,为纪念“三影堂”五周年,荒木经惟的原作第一次拿到中国来做了一个比较正式的展览。这里收录了荒木精微的两组作品:“感伤之旅”是荒木经惟出道的第一组作品,到现在也是影响力最大的。荒木经惟原来是在广告公司工作,后来自己拍照片,他的成名作就是“感伤之旅”,拍的是跟他太太阳子的结婚旅行。2012年在三影堂的展览,“感伤之旅”是传统的影像,135黑白底片,然后放大曝光在银盐相纸上,幅面不大,比A3纸稍微大一点。“堕乐园”是2012年时荒木经惟最新的作品。荒木经惟那时候刚查出患了膀胱癌。癌症之后,他整个人的心情就不一样了,他当时七十一二岁,正是人生命中比较脆弱的时候,他在自家的阳台上摆了一些静物,玩具啊花啊什么的,拍的这组作品叫“堕乐园”。“堕乐园”是他的一个新的开始。这组作品幅面特别大,应该在1.8—2米左右,是打印在特别光的相纸上的,它跟前一组作品从拍摄方法到题材、输出的介质都是完全不一样的。

这两组作品怎么统一在一本书里,这确实是一个问题。

荒木经惟特别喜欢出书,据说到现在可能已经出了500多种书了,但是他对书的要求很高。那个时候荣荣和映里还专门到日本,把我之前做过一些摄影书给他看,他也表示认可由我做设计。对于我来讲,这书其实是一个挑战,两组作品怎么统一是一个技术性问题,但是后来我才发现这还不是最严重的挑战,最严重挑战的是时间不够。

我开始以为这次展览可能要推迟了,因为迟迟没有启动这个工作。最后说这书还得出,展览还是在那个时候,那么时间就变得很短了。我觉得有点难办,为什么呢?因为黑白摄影跟彩色照片不太一样,它是单独的一种印制办法。如果拿放大镜看《六里屯》,可以看出黑白照片是两色叠加出来的,黑色加灰色。它的好处是,既稳定,印出来的色调又特别润;它的问题是,没法用数码技术虚拟——咱们现在彩色印刷之前肯定都打一个数码样,时间也很快,但是印黑白照片要用到灰色的潘通色(专色),就没法打数码样——必须得先出成版,然后在印刷机上印出来,才能看到效果。

所以印黑白照片一直是我特别怵头的事,一是在电脑上看不出效果,得完全靠经验、看数值;另外一点就是时间比较长,因为每打一次都得出一个印刷版,然后再去试。我一看时间已经来不及这么弄了,没法按照传统的方式做了,得再另想办法才行。人确实是能急中生智的,急了之后有潜能,这个办法我给琢磨出来了。当然之前我做了这么多年,可能还是有一点经验起作用。

前面这组作品“感伤之旅”用的是哑粉纸,哑粉纸摸起来是哑光的。在这上面印特黑墨。黑油墨分两种,一种就是普通的黑油墨(四色印刷里面的黑油墨),印出来之后看起来像是90%的灰,差不多是这么一个程度,有点像6B铅笔画的纸上的痕迹。还有一种油墨叫特黑墨,也有的人叫“无光黑”,印出来之后像拿炭笔画在纸上,二者的质感和黑度都是不一样的。特黑墨印完之后,满版过哑光油,就是让它进一步地去除光泽,也就是完全没有光泽。

然后还有很重要的一点,就是把印刷的密度加高。微观地看,印刷品都是由网点构成的,报纸的网点粗一点,画册的网点细一点。一般来讲,印刷都是在133线到200线之间,这个“线”就是单位面积上网点的密度——133线就稍微粗一点, 200线就细一点。“感伤之旅”出到了350线,等于就是现在能做到的最细的那个程度。细有细的好,也有细的不好。如果太细的话,会让反差减弱,但是会让人看着特别细腻。亚洲人比较喜欢追求这种特细的东西,将来有机会咱们谈谈印刷审美的这个问题。所以“感伤之旅”就印的特别的细,但是只印了一色,没有加那个灰。这一下就简单多了,如果要加专色灰的话,时间得长好几倍;工艺调整之后,就像跟印报纸似的,一下就印出来了。

“感伤之旅”就使用了这样的纸和这样的工艺。可以看看这个黑,它是非常深邃、非常感人的,印出来之后也非常有表现力。

后面的“堕乐园”,就换了一种纸张,也换了工艺。“堕乐园”用的是光面的铜版纸,表面是反光的,在印完之后又满版地过一层光油,也只印了一色。现在可以打开书看看,这部分有一种银色的质感,特别奇妙,这个效果比我想象的还好。它的银的质感是由反光造成的,是泛起亮光的那种感觉。

这样的话,这本书把两组作品用两种不同的纸张、油墨和油区分开了,而且表现力都是非常强的。

最后就是关于封面的问题。开始我找了一些日本的色彩,因为日本有一些属于自己独特风味的色彩。日本的色彩,我看多了才知道,其实是唐代的色彩比较多,看唐代的文物如唐三彩什么的,可以找到很多日本色彩的来源。这些色彩放在今天,它有很美的感觉,所以我一开始想是不是找一种日本的颜色用在这本书上——荒木经惟作品里的日本味道其实还挺明显的。但我试了几个都觉得都不好,为什么不好呢,就是太“温”。那时候我还没有这种特别清晰的意识,但是我已经有这种感觉了,荒木经惟不能做“温”了。在找材料的时候,封面用的布是织物,织物就没法自己设定颜色,必须是它有什么颜色,就定什么颜色。忽然我发现,有一个装帧布公司有这么一款明黄色,说是“明黄”也不准确,它是很微妙的一种黄,不是咱们熟悉的黄。这种黄说它冷吗?它也不冷,但是它也不暖。它是特别亮、纯度特别高的黄。我想,这个好。

为什么说好呢,那得读懂荒木经惟,他拍照片拍的是什么?比如有人觉得他有色情的意味,但其实,他照片里说的都是生死这个事,说的是生命。他不是感官层面的,在他的感官的背后,其实有一种非常忧伤的东西。

你看懂他之后,就明白为什么得选一个这样的颜色。后来我看过很多荒木经惟的书,我也买了很多,我觉得在书上面表达的最好的,《感伤之旅·堕乐园》这一本起码是其中之一。读者在翻完这本书之后,再回过头来看封面的时候,就明白封面的意味了。

我做书有一个习惯,总是先做内文,最后做封面。我从来都不会先弄封面,因为对书的理解是慢慢往外渗透的,是慢慢生长出来的,到了封面往往是水到渠成的一个结果。如果要是在一开始做封面的话,其实没法弄,就因为在还没有读懂这本书的时候,封面往往都是自己的想象,都是臆想,它不是真实的。

这就是我的一点感觉。

(何浩在讲座中还讲到另外两个作品:《〈新摄影〉十年》和北岛的《此刻》,限于篇幅在文字整理稿中有所节略,有兴趣的读者请移步:Bilibili生活读书新知三联书店直播间,UID:22439280)

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3