刘梦溪先生

很长一段时间,我有“扫书架”的习惯:大约每周一次,几家常去的人文类书店,新书展台、书架挨个扫一轮,相关领域出了什么新书,大概能心中有数。习惯了也不费事,有的只看书名,有的翻翻目录、前言、后记,特别感兴趣的买回来细读。

2005年,武汉大学旁八一路的一家书店,偶遇刘梦溪先生主编的《中国现代学术经典:陈垣卷》,收入援庵先生的《元也里可温考》《元西域人华化考》《通鉴胡注表微》等代表作。这是第一次听说刘先生的名字。知命盛年,历时七载,他主编的这套“中国现代学术经典”出版于1997年,收录了李济之、傅斯年、陈寅恪、马一浮等凡44家、35卷、25000万字。多年后看来,依然是罕见的大手笔。一如他最近主编的12卷,皇皇千万言《<中国文化>三十年精要选编》,二者都是了不起的名山事业。

然而,当时更为震撼我的,是他那篇“力大沉雄”的序言《中国现代学术要略》:主编“中国现代学术经典”过程中,他对诸家学说发覆探幽,“写着写着收不住了”,最终成稿居然多达六万字、数十页——这是我阅读生涯仅见。后来,这篇序言增订为同名专著,2008年在三联书店出版。梁任公当年为蒋百里《欧洲文艺复兴史》作序,演绎出《清代学术概论》;余英时先生为《顾颉刚日记》作序,铺陈为《未尽的才情》。刘先生此举鼎足而三,其气魄与才情可见一斑。

书末还附录了1997年2月16日,围绕这篇文章的“学术恳谈纪要”,参与者有戴逸、汤一介、李泽厚、李慎之等12人,称许之外,不乏尖锐的辩难:庞朴说“你写大师,有一个基本的问题,你是仰着看的……这是个大毛病”;李泽厚则提出,“我认为(35卷)都称‘经典’值得怀疑”——对此“恳谈”,他照单全收。

刘梦溪:《中国现代学术要略》

生活·读书·新知三联书店

以上,构成对刘先生的最初印象。后来与陈智超先生见面,他讲到一件援庵先生的趣事:“祖父在北平没有请佣人,有时候会穿着短的衣服给客人开门。有些不熟悉的人以为他是个老佣人,就问:陈先生在家吗?老人家说:陈先生不在家。然后回屋去了。”那时候,也想起了刘先生——出版的功德不在一时一地,我就是那个多年以后、“无穷的远方”,受惠于他的读者。

老友余玲视刘先生为长辈,常相过从,前述《<中国文化>三十年精要选编》,她是主要项目负责人,有关出版的细节我们也数度讨论过。去年底,我以许倬云先生学术助理的身份,受邀来匹兹堡大学访学。今年春末,余玲请刘先生给许先生和我各题签了一本《八十梦忆》寄来。因为上述缘故,夏初收到书时,“梦里溪山曾见”,竟有几分亲切的熟悉感。李商隐擅写“梦”,就集了首诗请她转呈,代为致意:集义山句贺梦公杖寿

昨夜星辰昨夜风

不放斜阳更向东

公之斯文若元气

三生同听一楼钟

我是曾听过刘先生“钟声”的人,相信他会懂得。

刘梦溪:《八十梦忆》

生活·读书·新知三联书店

刘先生以宿学而主编《中国文化》学刊三十余载,研究范围广涉“红学”、思想史、近现代学术史及陈寅恪、马一浮、王国维等专题研究,交游遍及华人学界,其行迹于此《八十梦忆》历历可见。《访学记情》一文中,余英时先生对他有两句评价:“你是诸葛一生唯谨慎之人”,“你是多情之人”。“谨慎”而言,从刘先生的著作、文章,包括本书第十章前彩色插页可见一斑:平生交游点滴,如照片、信函、谈话记录乃至便笺,他都有心留存,甚至写信他都可能有留底稿的习惯。然而,这本书乍看上去略显“庞杂”,似乎有违其一贯风格。

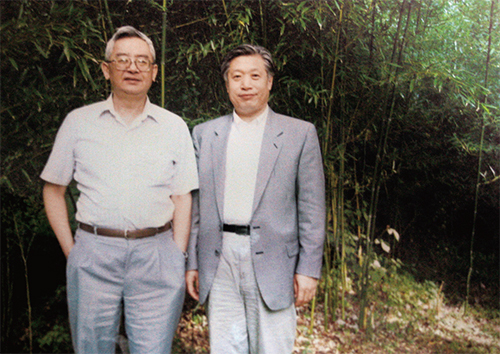

1992年9月13日,刘梦溪(右)和余英时在余宅竹丛前

后来,偶然又想起“你是多情之人”这句评语,对刘先生的用意才有所领悟:其一,《八十梦忆》应该和《七十述学》对读(甚至视为其“补注”),二者“合璧”,堪称一部个人视角的“当代学术史”——比如,“亲情与‘家学’”一节,虽然《七十述学》有论及,《八十梦忆》中则“经过重新改写,且增加了反思和检讨”;其中的回忆文章,牵涉到与数十位当代学人交游的细节,限于体例,在“述学”中显然很难尽兴,综观则可相互补益。

刘梦溪:《七十述学》

生活·读书·新知三联书店

其二,本书十二章标题用的都是词牌名,整体而言充满了“温情与敬意”——那位经常做梦的“多情梦公”站到了台前,“学术”缓缓退后。其中有两篇文章,似乎印证了我的感觉:《一只飘立在空中的洁白羽毛》《爱为何物》。前者是2018年9月10日,刘先生与夫人赴台湾看病,返回中国文化研究所,同仁过来探望的谈话记录稿——学问谈得不多,更多呈现的是老病之人的真实感受,及以他为核心的学术共同体的温情面向;后面这首难得的现代诗,刘先生则从各种角度探讨了“爱”这个主题——“爱让死而生,爱让生而死”。或许,编选这本《八十梦忆》时,数十年往事如梦般划过,那些沉睡在时间中的人与过往,也会“一时间明亮了起来”,纷纷向他打招呼。

4月14日收到刘先生赠书,许先生和师母一起翻看了半个多小时,感慨良多。书中提到的李亦园、张光直与许先生同为李济老门下,一辈子相交相守的师兄弟——《难以忘怀的李亦园先生》一文中,刘先生曾感慨错失访谈他们的机缘——“可是如今,只剩下一缕无法排遣的遗憾留在了我的心里”。许先生与刘先生有过一次长谈,那是2003年在南京——“我们畅谈了近两个小时,他讲了自己的经历和学术追求,最后我们竟一起哭了起来。”(《白先勇和青春版<牡丹亭>》)可惜的是,此次谈话未能留下记录——行旅匆匆,或许,双方都未曾料想能谈得如此深入。

其实,刘先生有一套自己速记的功夫。1995年12月,他在香港中文大学与金耀基先生做过两次对话、一次长谈,题目围绕“中国现代文明秩序的建构”。那时他还不会用录音机,“一边谈一边做简要记录”……“我的速记只有我自己能看懂,谈话时思想、观点、逻辑,很少会有遗漏。”可是,那次的速记稿意外丢失,只能“硬着头皮,强迫自己重回对话现场”。金先生一看便知问题所在,“对访谈文稿做了大量增补和修改”,以《为了中国现代文明秩序的建构——金耀基教授访谈录》为题在《中国文化》发表。(《京港两地书》)

刘梦溪(右一)、陈祖芬(右二)与金耀基、陶元桢夫妇

因为主编《倬彼云汉:许倬云先生学思历程》,近来与金耀基先生通过几次电话,也就因此有机会,亲身领略刘先生笔下的学人风范。主要目的,一则请他写一篇与许先生数十年交往的文章,作为序言;一则请他题写“倬彼云汉”四个字——金先生是书法名家。为免老人家为难,通话前拟定了若干问题,商定以访问的形式整理初稿,再呈请他斧正。访谈稿寄到香港后,金先生连呼不满意,在此基础上增订了一篇,名为《相交相知六十年的史学大家许倬云大兄》。5月6日的电话中,金先生突然问道:“北京的刘梦溪先生你认识吗?我们是老朋友,前几年他担任浙江大学马一浮书院院长,书院的名字也是我题的。”

庚子大疫,刘先生居家读《春在堂全书》,写了一篇《俞曲园<病中呓语>的‘呓语’》,作为第十三章《失调名》的“孤篇”。文中记录了俞樾临终前的九首“预言”,其九曰:

张弛由来道似弓

聊将数语示儿童

悠悠二百余年事

都入衰翁一梦中

“悠悠二百余年事,都入衰翁一梦中”,固然这是曲园病中之“呓语”,更如梦公编订此书之“心迹”。俞氏精研易学,则不妨由此闲话几句。若以传统“十二地支”数配《周易》“先天圆图”论,“十三”为一阳来复之“子时”,“孤篇”为子时初复一点纯阳,即邵康节所谓“一阳初起处,万物未生时”——枯木逢春,或在此乎?是为愿。

(壬寅小暑,冯俊文于匹兹堡)

—— 推荐阅读:刘梦溪作品三联版 ——

作 者:刘梦溪

出版社:生活·读书·新知三联书店

ISBN:9787108073051

本书是刘梦溪先生最新书稿,概述其对学界先贤学术思想的研究、讲述其与中外学界名人的交往、评点诸多学人的学术观点与著作,兼及自己的学术研究历程。书稿成于作者八十周岁,故曰“八十梦忆”。值得一提的是,作者亲自组织参与许多重要的文化活动(成立中国文化研究所、创办《中国文化》等),使其得以广泛接触国内外中国历史、考古、文学、哲学等领域的硕学耆老,了解他们的个人经历、学术观点、学术创获,尤其是他通过访谈或者沙龙的形式,对许多学者的言行进行了详细地记录,通过作者的笔,我们可以看到诸如王国维、陈寅恪、马一浮、钱锺书、赵朴初、季羡林、何炳棣、汤一介、余英时、李泽厚、庞朴、金耀基等人一些不太为人熟知的方面,是作者为这些人的画像,这类文字具有广泛的读者,自有其出版价值。

《陈寅恪论稿》

作 者:刘梦溪

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:9787807682660

陈寅恪,集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身,享有“三百年来第一人”之美誉。近年来,“陈寅恪现象”成为文化界一大热点。

陈寅恪的思想和精神,亦深刻地影响了作者的治学与处世。本书可作为《陈寅恪的学说》的姊妹篇。如果说《学说》是对陈氏学说体系内部构造的疏解,本书则是对陈氏学说体系的外部学术触点的著论,主要内容涉及陈寅恪的家学渊源与晚清胜流、陈寅恪的“家国旧情”与“兴亡遗恨”、陈寅恪学术思想的精神义谛、陈寅恪对儒释道三家的“判教”、陈寅恪与《柳如是别传》的撰述旨趣、陈寅恪与《红楼梦》、陈寅恪与王国维和吴宓,等等。

《七十述学》

作 者:刘梦溪

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:9787807682653

本书是作者的学术自传,自童幼发蒙而小学、中学、大学,中经“文革”劫难,直至成为专业学者,七十余年的读书治学和人生经历,跌宕起伏,苦乐梦寻,尽入此简要一卷中。苦难和委曲,宁可视为造化弄人;学理与词章,无非聊作托命之具。难忘怀者,是困境中的知心相济和那些注定相遇的学缘友缘。

李一氓、赵朴初、茅盾、缪钺、张舜徽、程千帆、柳存仁、季羡林、汤一介、庞朴、冯其庸、余英时、李泽厚、金耀基、龚育之、叶秀山、金庸、王蒙等当代闻人和学界名宿,书中不乏作者与之交往的真实记录。

《马一浮与国学》

作 者:刘梦溪

出版社:生活·读书·新知三联书店

ISBN:9787108063205

马一浮是20世纪的学术大家、新儒学的代表人物。一生追求学术,学贯中西,涉猎广泛,在经学、史学、哲学、佛学等领域均有建树,是中国现代学术史上的重要人物。但由于其钻研精深,行文又多微言大义,故能深入了解马一浮学术之人甚少,能集中介绍其学术之专著则更为少见。

刘梦溪先生以中国现代学术史研究见长,善于通过对重要学术人物的研究来展开其对学术史之研究,用几十年之功治陈寅恪和马一浮。而马一浮研究则更为艰辛,刘先生戏称马一浮是“云端上的人物”。刘先生认为,家庭背景、婚姻生活、留学经历、朋友结交对马一浮选择终身以学术为事业起到了重要作用,他重视儒家典籍的研习和释家载籍的精修,从而形成其儒佛会通的思想,亦与其经历息息相关。马一浮始终强调并坚持知识分子应有自由研究之空间,学术研究应有自主性,独立不倚,志不可夺。他主张读书应渐次与穷理尽性、蓄德进德、体验证悟、涵养功夫、变化气质联系起来,即其所谓读书之五个阶段。他强调“六艺论”,认为六艺统摄中西一切学术,国学即六艺之学;又强调“义理明相论”,是马一浮针对六艺而建构的融通儒佛又辅以因明之学的新义理学说。马一浮在浙大,尤其是建立和管理复性书院的过程中,他的学术旨趣、人才培养理念等均进行了不同程度的实践。

马一浮的学术思想体系,可以用“新义理学说”立名,其学理构成为“六艺论”和“义理名相论”两部分,其方法则是儒佛互阐和会通儒佛。对马先生的一生为学而言,儒学是底色,佛学是生活,诗学是性情。他将国学重新定义为“六艺之学”的“国学论”,前贤不逮,义显当代,泽被后世。

《中国现代学术要略》

作 者:刘梦溪

出版社:生活·读书·新知三联书店

ISBN:9787108059185

《中国现代学术要略》以中国近现代文化氛围和精神气象为背景,将20世纪中国学术思想作了全面的、提纲挈领的论述。所论大气、精要、文采斐然,是少见的博采要论之作,无论在体例、话语,还是涉及学术评述方面,均与流行的“八股”学院文体有本质区别。对中国传统学术的特点和流变,书中前四章亦有胜义纷陈的叙论。虽然对其所定义的“现代学术”含义,学界不无商榷,但其所涉及的议题却无疑是有价值的(尤其是学术思想史价值),具有重要意义。

《中国现代学术要略》(修订版),对原作内容和引用资料均有增补和修订,并补入三篇题义紧要相关的文字,作为修订版的附录。

《陈寅恪的学说》

作 者:刘梦溪

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:9787807681441

《陈寅恪的学说》从陈氏学说的多重面向加以梳证,分九章:第一章,学问人生和心路历程;第二章,工具·材料·观念·方法;第三章,打通文史和追求通解通识;第四章,“中西体用”的文化态度;第五章,种族与文化的学说;第六章,陈氏阐释学;第七章,佛典翻译和文体革新;第八章,陈寅恪学说的精神维度。十余万字,言辞成章,学术性与可读性兼备。

作者结合义宁之学的渊源和时代环境,从文本出发,忠实原典,并勾索陈著各种文本的内在逻辑,三复其义,“以陈解陈”,循此路向解读和释证陈氏学说,自成把握陈氏学术创获与方法的简明通透之进路。

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3