2024年是王世襄诞辰110周年。王世襄先生乃是奇人,其著作堪称奇书。

启功先生称其“玩物不丧志”、苗子先生谓其“治学凭两股劲:傻劲和狠劲”;杨乃济先生评其“大俗大雅,亦古亦今,又南又北,也土也洋”;张中行先生感叹“唯天为大,竟能生出这样的奇才”;尚刚先生赞他“对文物的深切认知与整体把握,后人无法企及”!

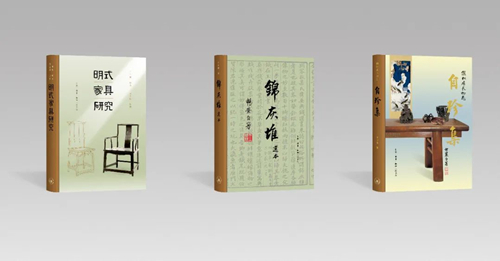

他是学问家:《明式家具研究》为中国古典家具研究奠定学术基础,编年体漆器图录《中国古代漆器》与《髹饰录解说》被誉为漆器研究“双璧”,他还系统性地研究介绍竹刻艺术,使这一清末以来已式微的传统艺术重见天日。

他是收藏家:家具、铜炉、雕刻、漆器、书画、典籍、古琴、葫芦、鸽哨……上至文人雅玩,下含市井小民善好赏鉴的器具玩物,无一不藏,且著书详细标明年代、来历、材质、制作工艺和传承意义,为鉴赏者打开一个充满情趣与意味的世界。

他更是生活家:爱吃懂吃、烧得一手好菜,酒楼名厨视他为知音。自小摔跤、放鹰、遛狗、猎獾,种葫芦、养蟋蟀、玩鸽子、逗鸣虫……玩得广泛,玩得执着,为玩不惜费时耗力爬梳古今文献、遍访师友,最终把玩做成了学问:《蟋蟀谱集成》、《明代鸽经 清宫鸽谱》、《说葫芦》无一不是填补空白的经典著作,将中国传统的玩好带到了现代,推向了世界。

三联书店于1989年开始出版王世襄著作,先后推出《北京鸽哨》、《锦灰堆》系列、《自珍集》、《明式家具研究》、《中国金鱼文化》等作品。2013年,先生去世三周年之际,三联书店推出《王世襄集》,收录十部代表作品,集中展现了其学问与人生:他的学问,被称作“绝学”,“一页页、一行行、一字字,无一不是中华民族文化的注脚”;他充满传奇色彩的人生则充分展现了了中华传统文人的风骨与旨趣。

下文节选自《奇人王世襄:名家笔下的俪松居主人》(三联书店2007年刊行)。

王世襄(1914年5月25日—2009年11月28日)

文物学大树

文 | 尚刚

如果说当代有哪位文物学家成就最卓著?那他一定是王世襄。如果说现今有谁对老北京的民间游艺了解最全面?那他一定还是王世襄。

如此评价自有现实的标准。世襄先生已出版著作三十余部,文章刊布则在百篇以上。其论著的学术内容已包括了漆器、家具、竹刻、书画、铜佛、匏器等等,而游艺的品类则涵盖着鸽子、蛐蛐、蝈蝈、大鹰、獾狗、摔跤等等。世襄先生不唯著述等身,并且,以学识之渊博、见解之深宏、观察之细腻、讨论之严谨、描述之精确、文笔之优雅、感情之真挚论,当代文物学家也无出其右。起码,我的见闻如此。

说到文物学,不论世襄先生的哪种论著,都有重要的价值,而学术意义最大的,则当推《明式家具研究》和《髹饰录解说》。这两部著作是他倾心竭力数十年的结晶,他的学术风貌也在其中展现无遗。

《明式家具研究》,2006年

在中国,文物学是门古老的学问。若从宋代金石学算起,历史已大约千年,入明以后,却总与古董商纠缠不清,单调古旧的手段、陈陈相因的议论、贫乏干瘪的语汇令研究困顿难前,几乎沦落为学界嗤笑的对象。20世纪40年代以后,终于展现出新气象,探讨制作、研究材质、参证文献、注重考古成果逐渐成为有识之士的新作为。这新气象的萌生,全因若干前辈的身体力行,而在这不大的学术群体中,世襄先生堪称典范。

通常,文物学家总爱依据时代模糊难辨、来历不甚可靠的器物,臆造出种种莫名其妙的标准,断汉定唐、说真论赝。如此鉴定,不免令年代错乱者不少,指鹿为马者更多。世襄先生截然不同。按说,以其深切体认和渊博学识,鉴定家具并非难事,但他却总在推却,尤其在近年。道理是以他旧有的积累,对当今的材质与制作已难一一辨清。20世纪90年代中期以前,在其芳嘉园旧居墙壁上,还长期粘贴一纸,其上,赫然楷书“奉上级指示,王世襄不得为他人鉴定文物”。实物是文物学研究的核心,世襄先生当然关心真伪、关心时代,还深具做出权威鉴定的能力与声望,但他从不轻言,甚至坦言“自己感到特别惭愧的是明式家具的准确断代问题未能很好解决”(《〈明式家具研究〉后记》),而明式家具却是他用心极苦、认知甚深的文物种类。这种求实的精神实在令人感佩,与那些胡天昏地般主观臆断和为牟钱求财而违心鉴定的各类“专家”相比,真正天差地远。

最令世襄先生萦萦于怀的是科学的研究。为更准确地解说实物,他下苦功、费大力,拜师求教、调查采访、观摩分析,对所论列的古代漆木器的技艺、材质,积聚了远远超出前辈学者的深入认识。为了解漆器,“他恭恭敬敬地师事名漆工多宝臣先生,在两三年内几乎每星期日都去多老先生家,看他操作示范,不厌其详地提问题,写笔记。他还将多老先生请到家中,请求修复残器,在旁帮助操作”(朱家溍《“昂首犹作花,誓结丰硕子”》)。为研究家具,他曾长年放弃国庆和春节的休假,在北京与其周边四出寻求,“遇到值得研究或保存的家具,原主同意出售而又是他力所能及的,便买下来。买不到便请求准许拍照。拍不成,则请求准许量尺寸,绘草图”(朱家溍《〈明式家具研究〉序》)。为认知家具榫卯,他还“请求匠师,用柴木仿制,乃至切削萝卜,摹拟榫卯”(《〈明式家具研究〉后记》)。对匏器,他曾手植、做模,乃至其1938年的制作还被香港的文物家误断为出自清人之手。世襄先生不尚议论,其学术朴实之极。她建立在切身体验的基础上,源源本本,有根有据,是真正的求实之学,是既有著述、辞书里搜寻不到,却必将进入学术史、足以垂之后世的切实有用之学。而他所解说的《髹饰录》、校释的《鲁班经匠家镜》等更是以“动手动脚找东西”为重要基石,对文物基础研究的实质性大贡献、大突破,书斋学者绝对无从措手。

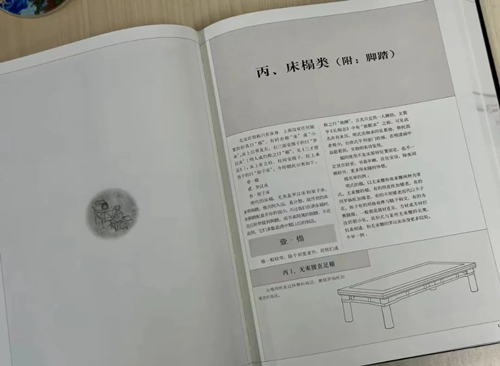

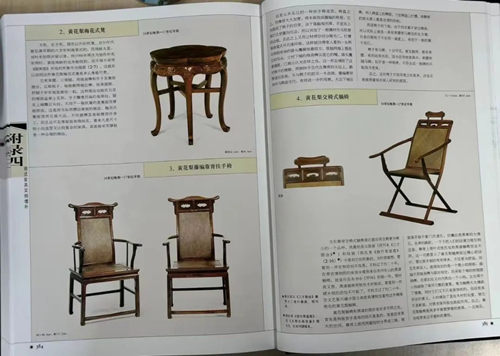

切身体验当然不会令世襄先生满足。既然研究的是行将消逝的文明,既然现存的孤立文物是在已经消逝的环境中产生的,若怀抱辨章学术、考镜源流的理想,就必须阅读大量的历史文献,因此,他的著述又以充分的载籍为重要的学术支点。或许读者不会认为世襄先生花费了太多的文献功夫,但如果认清古代手工艺的卑下地位,一旦了解古代匠师多为文盲的历史现实,就该知道关于工艺美术,特别是关于其制作、材料的文献有多么珍稀。世襄先生绝无掉书袋习气,但在其著作中,已经称引了出自经史子集的大量文献,其内容则则贴切翔实,其数量又大大超出既刊著述,体现出深厚的文献功底和巨大的精力倾注。历史文献之外,世襄先生的研究还大量引用古代画迹版刻,这在《明式家具研究》中,表现得尤其充分,而画迹版刻所揭示的内容,不仅形象直观,又往往是古籍缺载或抽象的文字易于引发歧义的。

《明式家具研究》内文

真赝、时代是研究文物无法逃避的重大问题。尽管传世文物往往拥有更高的艺术价值,但其多数终归由于来历不清、时代不明,而科学价值较低。因此,问题的索解必须以来历可靠、时代明确的考占实物作基本的参照。在世襄先生的研究领域中,大多时属明清,而考古学尚很少顾及明清,故其多数论著似乎对考古成果的关注不很突出。但漆器情况特殊,世襄先生的笔锋还更多地指向较早的时代,故在以《髹饰录解说》为代表的漆器论著里,从撰著时的一切考古资料精选出典型,以为研究的依据。因为现今的文物学家均已不同程度地关注考古学,故讨论文物参证考古资料,眼下并不稀奇。而但凡稍知学术史,就该了解世襄先生是如此作为最早的少数学者之一,在他撰著的当年,多数专家还在依傍传世文物循环论证。这当然显示的是世襄先生的识见深远和方法科学。

书无索引早成为当代中国学术出版不大不小、又疼又痒的沉疾通病。可贵的是,世襄先生最重要的著作皆附索引,便于查找的各种资料极为详备,如《明式家具研究》,如《髹饰录解说》。在无电脑提供检索便利的当年,真不知世襄先生仅凭纸笔,为编写那些附录消耗了多少精力;也不知他为说服出版社排印那些看似无关紧要的内容,花费了多少口舌。世襄先生的本科与研究生教育都在燕京大学完成,难免有人会把这归之于他早年接受的西式教育,但还该想到,燕京大学的毕业生著书者很多,何以只有世襄先生的国学著述如此?即令出版发达如今日,又有几种学术著作有了索引?除去严格的科学精神,渴望方便他人以外,想必寻觅不出更好的解说。

《明式家具研究》内文

当今之世,“急就章”俯拾即是。匆匆撰著,讹误必多,某些作者虽明知其失,却总以种种说辞听任谬种流传。世襄先生的著述绝非如此,其写作已经反复推敲,成稿后,还要一再修改。如《髹饰录解说》,初稿写作于1949年冬至1958年秋,自费油印二百册,听取意见后,第经1965和1977年两次修改,到1983年,方正式出版,1998年再版,仍做了增补,还加入了何豪亮先生的九十七则订正。《明式家具研究》出版于1989年,但实自1945年起,世襄先生便着手搜集资料,至1960年,已草成《中国古代家具——商至清前期》;1962年,又截取其明至清前期一段重新改写,1982年改写完成,1985年后再做修改补充。由于家具各部件的咬合方式极多,为精确描述、科学总结,《明式家具研究》的结构一章甚至五易其稿。这种严谨著述、谦逊治学的态度令人景仰,更值得学习。倘若人人如此,弥漫今日的学术堕落断乎不会发生。

伴同收藏热的愈益升温,文物著作也越出越多,但真正具有学术价值的,却寥若晨星。颇令学人窘惑的是,大抵学术价值越高,书也就越难销出。但世襄先生的著作统统例外,它们历来备受欢迎,总有加印、再版的记录。最典型的是平装本尚售价一百二十元的《锦灰堆》,它多次出现在大型书店的畅销书排行榜的前列。收藏热绝非世襄先生著述热销的主要原因,学术之外,一定还有文字的精妙。文物考古著作的文字大多令读者烦厌不堪,尤其图版说明,每每干瘪乏味至极,俨然非八股不成文章。但世襄先生笔下的这类文字却简净、准确、生动、优美、隽永,从不落窠臼、入俗套。如果说,文体所限,图版说明尚难充分施展长才,那末,请读收入《锦灰堆》卷贰里七篇记述旧京游艺的文章,特别是那原称《秋虫六忆》的《秋虫篇》,阅读恍若亲临,读罢回味无穷,我和朋友至今还会回忆初读它所体验的愉悦、获得的享受。《秋虫六忆》绝对是20世纪中国散文的上上之品!“言之不文,行之不远”,再好的内容倘若失去与之相称的语言表达,也不会被人亲近、让人接受,而世襄先生的著述就是被亲近、被接受的楷模。

《锦灰堆》,1999年

对世襄先生多方面的卓越成就,有心人一定会惊叹。当然,这与其早年的优裕家境且家富收藏相联系,也和他的精深执著又博雅善文相关,但中年以来的超人勤奋也是成就他事业的关键。1958年起,黄苗子先生被请入世襄先生私宅居住,他这样回忆:早上“四点多,畅安(世襄先生号)书房的台灯,就已透出亮光来了……三四年工夫,畅安就以刻蜡版的方式,油印出《髹饰录解说》、《画学汇编》、《清代匠作则例汇编》、《雕刻集影》等数十万字的述作”(《其人其书——〈明式家具珍赏〉代序》[即本书《王世襄其人其书》一文]。——编注)。勤奋已经成为世襄先生的生活习惯,直到晚年,他仍旧坚持黎明即起,投入工作。勤奋玉成了他的事业,也挽救了他早岁的“荒嬉”,否则,人们无缘见到那许多出类拔萃的学术论著,也无由读到那些精妙优雅的游艺文章。特别是游艺文章,它们大多出自八旬老人的笔端,内容大多为青年王世襄“荒嬉”的精彩实录,而写作的勤奋执著至少不减当年的忘情“荒嬉”。

王世襄纪念本三种,2019年

在当代中国的文物学家里,王世襄的名字特别响亮,他受景仰,得爱戴,这不仅因为他有大批卓越的著述、半生坎坷的经历,还因为其言行、笔墨浸透了爱。这爱直接表现于对学术、对游艺,而潜藏着的却是对人、对国家。在著述中,世襄先生一再表达着对师长、朋友的真诚感情,其中,既有如朱启钤、刘敦桢、梁思成等“大人物”,也有如多宝臣、石惠、李建元、祖连朋等老匠师,还有一些迹近贩夫走卒、引车卖浆者流的早年玩友。他研究漆器,本受朱启钤先生启发,因此,《髹饰录解说》用朱老题签,在《前言》中,表达深挚谢意。待正式出版,朱启钤先生已辞世多年。承朱老之孙朱文相先生面告,出书后,世襄先生即持奉朱府,并面对朱老遗像恭行大礼。

假如说,抗战胜利后,世襄先生为国家追讨回大批文物是职业行为,假如说,世襄先生潜心研究、记述中华文明数十载是兴趣使然,那末,我亲见的一事足以深刻证明他的爱国之忱。1999年春,中国驻南联盟使馆遭美国战机轰炸后不久,我到王府拜望,谈话中,电话铃响,世襄先生接听,交谈了几句,竟有些激动,还说:“这个时候,见面不合适。”见我好奇,便简述缘由。原来,一位美国专家早约好到中国拜访,如今,人已到,要定拜访时间。世襄先生说:“他们的飞机刚刚炸了我们的大使馆,我现在怎么能和他见面?”2003年10月,世襄先生荣获荷兰克劳斯亲王基金会唯一的年度主奖,与夫人商定后,世襄先生已把奖金十万欧元全数捐给希望工程,它将用于重建武夷山区的一所小学,世襄先生要求,校名里不出现他的名字,而称“中荷友好小学”。

我相信,正是这种对人、对国家、对祖国文明的深挚热爱支撑着世襄先生的研究,虽曾陷逆境,甚至被投入牢狱,却依然坚毅不拔、九死不悔。八十岁前的近五十年,他主要倾力于在开掘各类资料,以论著证明中华文明的辉煌伟大;八十岁后,他更多地热情回忆自己早年的丰富经历,以散文记述中华文明的丰富多彩。人们说,世襄先生的一些著述是“玩出来的世纪绝学”。但这“绝学”假如没有爱的倾注,绝对做不成。

《王世襄集》,2012年

毋庸置疑,在当代学者中,世襄先生是最通制作、最知材料、最善游艺的一位,而在通工艺、知材料、善游艺的人物里,世襄先生则是学养最深厚、最顽强严肃、最富科学精神的一位。人文学科的任何结论都不能穷尽真理,文物学的讨论也通常只是在证明着某种可能。因此,尽管世襄先生的研究深入博大,尽管其学术已超越前人,代表着时代的认识水平,但依然可以相信,他的某些判断仍会被后继研究纠正,甚至推翻;不过,他对文物的深切认知与整体把握,后人却无法企及。因为,除去学养、经历、性情、品格等外,世襄先生研究的古物必越来越少,他讨论的时代也越去越远,他采访求教的那些熟知传统工艺的匠师早纷纷作古,而以后出的一切技术、一切材料等进行的复原实验,只能提供一种时代更遥远的工艺可能。

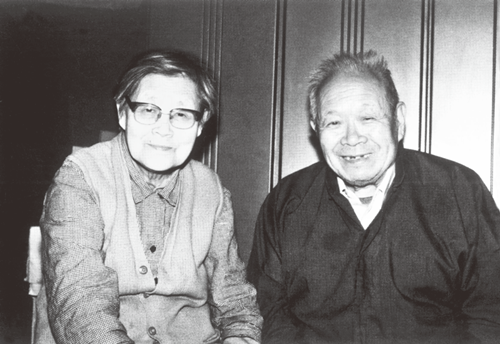

世襄先生的夫人袁荃猷女士擅剪纸,他八十寿辰时,夫人曾以剪纸《大树图》祝贺。大树由汉画变形而来,枝繁叶茂,浑朴雄壮,又以器具、动物的形象巧妙表现了世襄先生的学术、喜好与经历,如漆器、家具、竹刻、绘画、铜佛、匏器、鸽子、蟋蟀、蝈蝈、大鹰、獾狗、烹调、干校放牛等等。《大树图》多贴切!因为世襄先生就是文物学的大树,因为根深,所以叶茂;因为有爱,所以顽强生长。2003年10月29日,可亲可敬的袁荃猷女士驾鹤西去。这是位特别纯真热情、特别善良勇敢的老人,她曾以瘦弱的身躯坚韧支撑丈夫的人生与事业六十载。从此,世襄先生将踽踽独行,人们再不会见到那一高一矮、一胖一瘦,却同样仁爱、同样刚毅的老人互相搀扶,欣欣向前。

王世襄、袁荃猷夫妇 摄于2002年

所有热爱中华文明的人都在感谢王世襄,因为他给了我们知识,给了我们愉快,因为他在倡导朴实的学术,示范不挠的人生。

入2004年,世襄先生便寿满九十。安宁、健康!这是一切有良知的人对他的衷心祝福。

(本文原载《美术观察》杂志2004年第1期)

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3