2024年12月1日,“当代中国学术三十年——三联·哈佛燕京学术丛书三十周年纪念研讨会”在北京三联书店韬奋图书馆召开。清华大学国学院院长陈来,北京大学历史系教授邓小南,中国社会科学院学部委员赵汀阳,北京大学历史系教授荣新江,日本就实大学人文科学部教授李开元,北京大学社会学系教授王铭铭等近三十位丛书新老作者齐聚一堂,共同回顾、纪念丛书的发展历程和对中国当代学术的贡献。中国出版集团董事长、党组书记黄志坚,三联书店前总经理、总编辑董秀玉,三联书店领导班子集体出席会议,副总编辑冯金红主持会议。

“三联·哈佛燕京学术丛书”的缘起可追溯到上世纪90年代初学术思想的大转型之际。30年来,丛书始终直面时代,怀抱智识的热忱和理智的清明,推动具有高度文化自觉性和学术主体性的现代中国学术的发展。与此同时“三联·哈佛燕京学术丛书”堪称中国出版开展国际合作的成功范例,不仅在国内学术界和关心学术的大众读者中得到肯定,也曾两次得到哈佛大学的嘉奖。

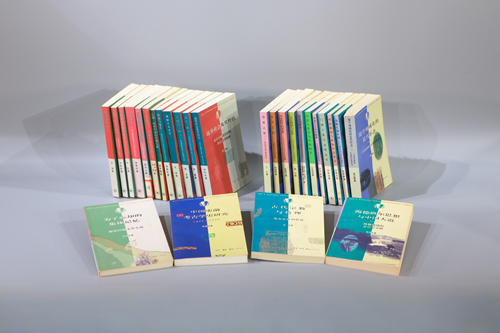

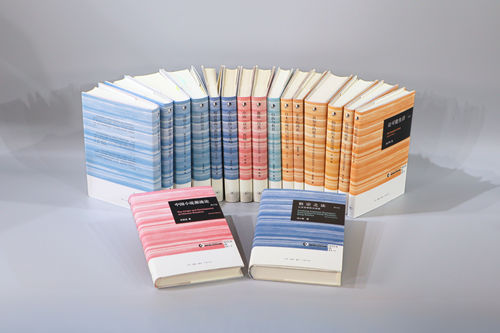

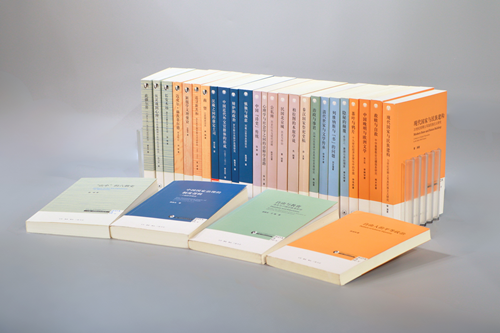

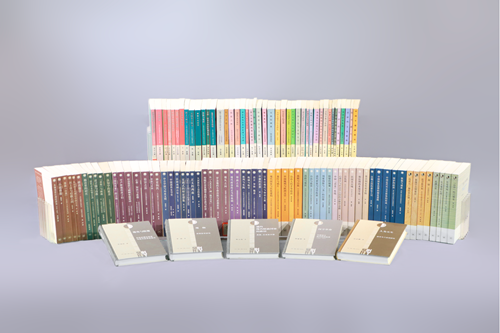

“三联·哈佛燕京学术丛书”书影

自1994年创始至今,丛书已推出115种优秀作品,作者119位,代际跨度从40后至90后学人,可谓薪火相传、生生不息,持续为中国学术界注入新鲜血液。

“三联·哈佛燕京学术丛书”作者

中国出版集团的董事长、党组书记黄志坚在致辞时表示,在互联网时代我们仍然需要有深度的知识和有温度的文化。“三联的出版选题一直有结构、有纵深,更有着始终保持既定的目标长期坚持的定力,与时代同频共振。这套‘三联·哈佛燕京学术丛书’的30年,是当代中国学术30年的缩影,实际上也贯穿着、丰富了三联的出版风格……中国出版集团会继续关心、关注、支持、扶持三联的发展,让我们的名社、大社在更好的服务知识界、学术界,为落实党的二十届三中全会提出的两个重要任务,构建中国哲学社会科学自主知识体系、构建中国话语和中国叙事体系,做出新的出版贡献。”

黄志坚致辞

三联书店前总经理、总编辑董秀玉,是上世纪90年代三联书店的掌舵人和“三联·哈佛燕京学术丛书”的奠基者。本次研讨会上,她饱含深情地介绍说:“呈现原创学术成果,是上世纪90年代三联出版结构性布局中最重要的一块。‘三联·哈佛燕京学术丛书’是一项国际性的出版合作,核心是要合规出版中国中青年学人的优秀学术专著。当年丛书学术委员会主任季羡林明确告诉大家,宗旨是‘追求有利于学术、不求闻达于世间’。我们把关极严,每一部送来的书稿都经过严格的审查,而审查者皆为本行的专家,没有后门可走,也不讲人情面子。现在我们再看当年这些‘年轻’的学者,简直‘亮瞎眼睛’,都已经成为了不得的大家。感谢你们今天能够回到这个小小的三联,你们最初出版第一本著作的地方,致敬你们的成就和贡献。”

董秀玉致辞(左二)

“感谢并拜托”,是三联书店总经理宋志军在致辞时的关键词。“今天的聚会既是一个总结,又是一个新的开始。当下学术出版环境已经发生了很大变化,学者们有了更多选择,作为出版方,三联书店将把维护好、出版好这套丛书作为未来最重要的核心工作之一。为此,我们特地重拟了征稿启事,诚挚地向海内外优秀的中青年才俊征集书稿,同时拜托在座的诸位作者和我们丛书的所有作者,作为我们的推荐编委,把最好的作品推荐给我们,大家一起合力共建我们的丛书,共建我们的人文学术共同体。”

宋志军致辞

哈佛燕京学社现任社长罗柏松也为此次研讨会发来书面致辞,“在哈佛燕京学社即将迎来百年华诞之际,我们也将进入与三联书店下一个合作的十年,我们期待将继续深化和加强这一富有成效的合作关系。哈佛燕京学社也将一如既往地支持中国优秀学者高质量专著的出版。”

罗柏松书面致辞

在随后展开的研讨环节中,与会学者围绕“当代中国学术三十年:理路、贡献与问题”这一重大议题,按哲学社会科学类、文史类分上下半场展开讨论,论域涉及研究范式的变迁、各自领域思考前沿方向、专业化及其超越、重建知识共同体、学术出版的意义和功能,等等。其间,丛书作者们不仅一起探讨了丛书与当代中国人文学术三十年的成长历程,还纷纷回忆起各自作品在丛书中的出版故事,以及和几代三联编辑的缘分与友谊。研讨会部分由北京大学元培学院院长李猛主持。

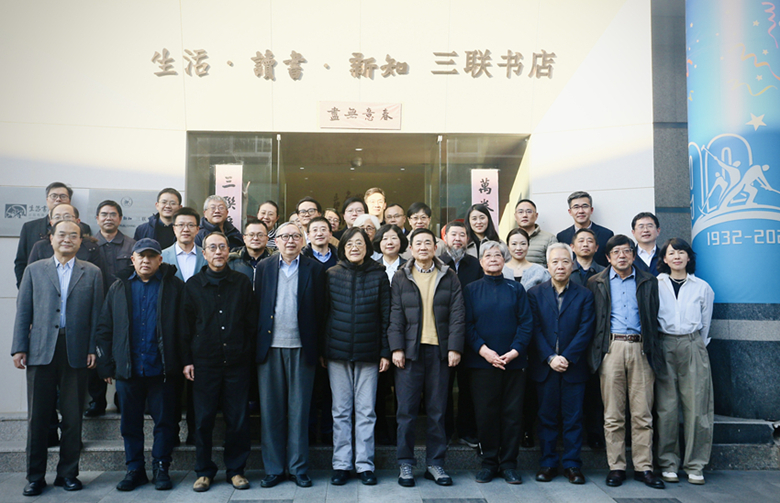

与会作者、领导、嘉宾合影

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3