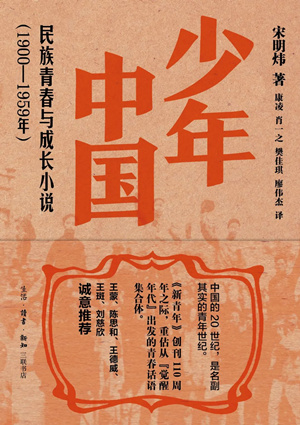

作者:[中国大陆]宋明炜

编辑:卫纯

ISBN:978-7-108-07847-6

出版日期:2025-03-13

定价:¥60.00

青年的兴起是现代中国最具戏剧性的故事之一。传统儒家思想将青年定义为孝顺长辈,一切改变长幼之间权力关系的尝试,都会被斥为忤逆之举。但自20世纪以降,中国的激进知识分子中出现了一种青年崇拜,它改变长幼之序,激发了社会的变革与革命,并对现代中国知识界发生深刻影响。

本书的中心论点是,近百年以来,青春作为一种话语实践的产物,在中国的现代性之路上扮演了主导性的角色,占据着一个象征性的核心位置。在现代性文化中,青春代表着新意、未来和改变;它所获得的象征意味,超越了它的生理规定,即青春期这个脆弱而不成熟的时期。在20世纪中国的文化转型中,变动不居的青春构成了革命潜能的基础意象:它既包含拆解陈规的力量,又指向理想的愿景。青春这一别具一格、充满活力的形象,激起各种新鲜的政治、文化与文学想象范式。对一代代中国知识分子和政治家而言,青春是他们用以表达对启蒙、变革和革命的期望,以及想象美好生活与光明的未来时的不二之选。他们在青春中发现的,或者说他们写入其中的那些意义,使得青春成为一种新的历史动能,不断延续着振兴国家,激发进步的民族使命。

民族重获青春的理想第一次被清晰表达,是在晚清改革者梁启超(1873—1929年)开拓性的《少年中国说》(1900年)一文中。这篇文章恰巧发表于20世纪第一个农历年的一月。梁启超摛藻雕章,吁求民族复兴,将中国的形象由老大帝国改写为少年中国。他为青年——包括青年个体,以及象征意义上的少年中国——赋予了未来发展的无限前景。 在梁启超发明“少年中国”之后的几十年里,尤其是在民国最初十年里,当新一代青年从新文化运动的倡导者们那里接受了启蒙理念,青春成为现代中国几乎一切社会变革和文化政治革命的核心象征。

在整个20世纪,中国经历王纲解纽、民国肇造,最终变成社会主义国家。在此期间,青年这一形象始终充满活力,且变化万千:从反清“少年军”到启蒙“新青年”,从左翼“革命青年”到国民“青年军” 、到“少年布尔什维克”,甚至是红卫兵……在中国政治与文化史上那些最具标志性的事件中,中国青年都是一股驱动性的力量:国民革命、五四运动、共产主义革命、“文化大革命”。中国的20世纪,是名副其实的青年世纪。

在中国的政治家和知识分子中间,对于青春革命能量的信念使得一种青春崇拜生生不息,左右着现代中国的政治文化。毛泽东(1893—1976年)的著名语录就将青年比作朝日 ,他宣称青年具有定义国家未来的权威,并赋予青年以全部的力量来创造变革,改造社会。有趣的是,毛泽东的政治对手蒋介石(1887—1975年)也发表过类似的言论:“青年是国家的主人,是民族的生命,也是革命的后备。国家和民族,一切艰难巨大的责任,都付托在青年同志的双肩。” 国共双方领袖所共享的主张,是半个世纪的思想实践的结果。梁启超、孙中山(1866—1925年)和陈独秀都已经将青年意象融入他们关于国家未来的愿景之中,毛泽东和蒋介石所赞颂的,至多不过是一种被“再发明”出来的青年特质:在民族振兴的过程中,它具有同时成为变革的动力和机制的潜能。对青春的革命潜能的政治挪用引发了种种问题,因为它必然意味着某种意识形态的灌输。依据阿尔都塞的意识形态机器论 ,毛泽东和蒋介石对青年的政治号召可以被理解为询唤的过程,它将青年建构为一个主体,这个主体既回应着那些超个人的存在(民族、国家、革命),又成为它们的表征。青年被标举为国家的主人,既被时代的意识形态需求所编织、塑造、规训,也作为一股强大而独立的力量登场亮相。

或许,只有像章士钊(1881—1973年)这样的保守派知识分子,才能最好地证明青年被赋予的绝对权威。他把新文化运动看成一场赛跑,包括当时已成文化老兵的梁启超在内的所有人都参与其中。那些不肯跑的,被訾为“落伍”、“反动”或“僵死”:“千人所指,不疾自僵。” 在章士钊的描述中,包含了一种单向度的青年意象,它将早先梁启超对活力四射的少年中国的展望,与五四运动所释放出来的青春理想主义和激进主义联系了起来,进而又与毛泽东对共产主义社会中青年所具有的先锋位置的官方认可联系了起来。所有这些以青年为导向的运动,都交汇于同一种欲求,就是要将青春的能量用于全面而持久的社会改良与革命之中。当政治家和知识分子们将青春提升到意识形态的崇高形象时,它的象征主义活力便开启了一场持久的革命,使得现代化的中国“永葆青春”。

但年轻究竟意味着什么?像这样貌似简单的问题,却不会有一个确定的答案。单纯以某个年龄范围来定义青春显然是不够的,毕竟不同的文化与时代对此都会有不同的看法。认为青春意味着某种特定的青少年时期的特质——精力无穷、躁动难安、尚不成熟——是不够的。更重要的是,在象征层面,就像《倪焕之》的故事所表明的,年轻不仅是个年龄问题,它蕴含着衍生自话语挪用和话语实践的一系列复杂意义。

比如,本章开头的前两段引文所涉及的关于青春的意涵,就远超其字面含义。梁启超充满热情的宣言将青春作为一个政治隐喻,意指中国复兴,或更具体地说,意指中国在一个变化了的历史语境中崛起的新起点。在梁启超笔下,青春是一个与20世纪民族主义话语有关的比喻,它不仅通行于日常语汇中,其象征力量也随着中国知识分子和改革家在政治、文学话语中的反复使用而日益增长。相对于梁启超的文章中的清晰与自信,鲁迅(1881—1936年)沉思式的诗意反省,意在打破个体生活中老少之间的自然顺序,他同时表达了对青春的抽象永恒性的信念,和对它生命力的怀疑。 鲁迅对青春的“希望”或许听上去有些暧昧,它隐隐地包含着一种年龄的辩证法,却在象征与存在这两个层面,都揭示出了青春的稍纵即逝和难以捉摸。

在这里,更多的问题接踵而至:是什么东西强化了现代人对青春的那些信念?是它具有的发展活力、可塑性、它对成熟的拒绝,或是它内在的躁动不安与变化无常?当然,青春的革命潜能源自于它对既成秩序和社会规范的抵抗。青春变动不居,稍纵即逝,它的象征能量不断对抗着稳定与构型,由此激发历史的变革。因为这样的原因,青春被反复用来强化关于社会变革的政治愿景。但是,一个拒绝构型的形象如何成为转型的力量呢?无形(formlessness)与转型(transformation)这两种冲突的力量,如何能够在青春这一象征形象中调和起来?此外,在政治层面,意识形态如何,以及为何能够驯化青春,又是在何种条件下,青春能够抵抗、挑战、拒绝政治询唤?在民族重获青春话语中,把中国这样一个具有至少三千年历史的国度视为少年,究竟意味着什么?所有这些问题都要求我们去探究,关于青春的再现方式,是如何既塑造了现代中国知识分子的政治和文学想象,又同时被后者所塑造的。

自梁启超始,20世纪中国的人不断建立、翻新关于“现代”的知识与信念,展开对自身的想象与重构时,“青春”在政治与文化表述中,便一直扮演着至关重要的角色,直至成为现代中国一个经久不衰的神话。在梁启超吟唱出“少年中国”的赞歌后,多少代中国知识分子、作家、政治家都选择“青春”这一符号来寄托他们对政治革命、文化改革、民族复兴和美好生活的渴望:从“觉醒年代”时的“新青年”到左翼运动中的“革命加恋爱”,从“青春是美丽的”到“青春万岁”的复杂与含混,从抗战“十万青年十万军”到新中国“早晨八九点钟的太阳”……现代中国的青春话语,萌发于政治想象,最终又涵盖于文化表述的各个领域,是一个逐渐被建构起来的话语集合体。作者借助现代经典文学作品,以六十年的时间跨度,带领读者进入“一次航向美丽新世界”的旅途。这又是一个关于少年中国的故事,“寄托了希望和未知”,也充满着阳光与阴影。

序幕:旅途的开始

第一章 “青春”及其现代形式:青春话语研究导论

解读“青春”

重审青春与老年的关系

返老还童:一个魔法时刻

青春与现代性

关于传统的问题

中国的成长小说

第二章 “老少年”冒险记:晚清的旅行家和改革者

青年前史:留美幼童

发明少年中国

“老少年”的双重生活

少年的形塑过程

尾声:黄远庸的最后一次远行

第三章 “新青年”的成长:“五四”与现代小说的诞生

启蒙的情节

“新青年”的激进化

老去了的“新青年”

循环往复的开端和终结

作为教育小说的《倪焕之》

尾声:茅盾的新希望

第四章 把青年写进历史:茅盾的早期小说

青春之“蚀”

“现在的教徒”

北欧女神

革命女青年的学习时代

第五章 生命的开花:巴金无政府主义小说中的青春

一个中国无政府主义青年的成长

从《灭亡》开始

牺牲的神秘剧场

第六章 走向内面的旅途:主观主义与抒情自我

主观主义及其论争

《财主底儿女们》:精神界的青年战士

荒原上的抒情自我

《未央歌》:自由教育及其不满

尾声:抒情与历史

第七章 规训与狂欢的叙事:社会主义成长小说

社会主义成长小说

《青春之歌》:自我修正的叙事

来自年轻人的挑战

《青春万岁》:流动的圣节

结语:永恒青春的乌托邦

中文版后记

宋明炜,美国哥伦比亚大学博士,现任美国韦尔斯利学院东亚系讲席教授、系主任,哈佛大学费正清中心研究人员,复旦大学顾问教授。著有中文著作《未来有无限想象》《中国科幻新浪潮》《批评与想象》《浮世的悲哀:张爱玲传》等八部,以及英文著作Young China(《少年中国》)、Fear of Seeing(《看的恐惧》)两部,编选英哥伦比亚版中国科幻选集The Reincarnated Giant(《转生的巨人》)等。与骆以军合著诗集《白马与黑骆驼》。

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3