新文献如何改写文学史?新的史料如何构建新的文学史观?面向未来,香港文学在中国文学中的独特位置及其对于世界文学的意义何在?2025年5月24日下午,以“香港视域:历史建构、文学记忆与未来”为题,《香港:报刊与文学》新书直播分享会在三联韬奋书店美术馆店举行。该书作者南昌大学特聘教授、中国社会科学院文学研究所研究员赵稀方,中华文学基金会理事长、文学评论家施战军,中国传媒大学教授、期刊史研究专家李频三人展开对谈。分享会由中国传媒大学教授、香港文学研究学者乐琦主持,生活·读书·新知三联书店副总编辑何奎作为出版方代表参加活动。活动还邀请了来自粤港澳大湾区的学生代表廖梦乐、王一翔,他们声情并茂地朗读书中精彩章节,将现场气氛推向高潮。

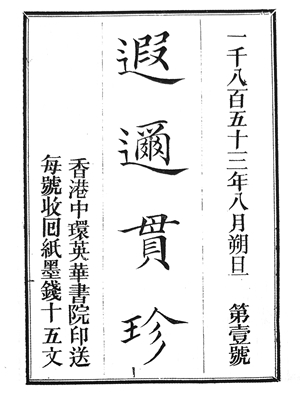

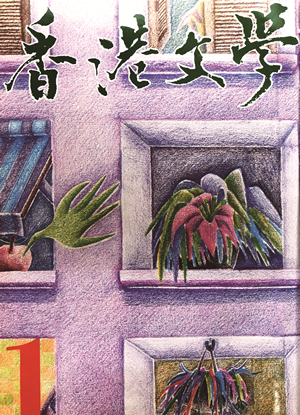

《香港:报刊与文学》一书是赵稀方教授耗费三十多年心血写就的著作,系统梳理了从1843年《遐迩贯珍》到当代《香港文学》的香港文艺报刊的流变,不仅通过详实史料展现了香港文学发展的脉络,更是提供了一种重新理解香港文化身份的方法论——在殖民与现代、传统与革新、本土与全球的多重张力中,香港文学如何建构其主体性与现代性。

《香港:报刊与文学》

赵稀方 著

生活·读书·新知三联书店,2025年4月

探寻报刊里的百年香港文学史

《香港:报刊与文学》通过大量稀见的近现代期刊史料,用世界意识、中国意识、香港意识追寻百年香港文学发展历程,全彩绘制了一幅斑斓变化、摇曳多姿、令人惊叹的香港文学地图。

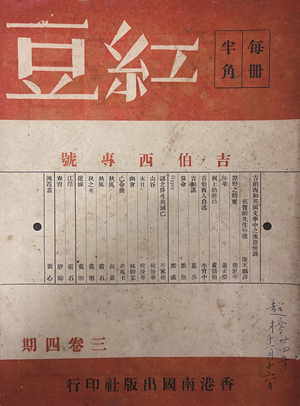

捧起这部厚重的书,仿佛推开一扇通往香港文学秘境的门。作者自准备博士论文起便开始了对香港文学的研究。资料考证的工作异常辛苦,赵稀方辗转多地,将那些散落在香港、台湾各处,以及大英图书馆、哈佛燕京图书馆、荷兰莱顿图书馆等世界角落的泛黄报刊重新捡拾起来,拼合成一幅流动的文学地图,以近乎考古学家的耐心与侦探般的敏锐,挖掘出被历史尘埃掩埋的香港文学基因。多少个日夜消失在青灯黄卷之中。赵稀方对晚清至当代的香港文艺报刊进行了梳理,纠正了香港文学史史料上大量的错漏,包括确证了《遐迩贯珍》作为香港文学“不纯”特征的起源,纠正了《循环日报》办副刊的时间点,对阿英有关著作进行补充,围绕《红豆》杂志做考订和纠谬等。

但本书又并非单纯的史料介绍,更确切地说,它是一本“香港报刊文学史”,在报刊资料的基础上呈现了香港文学史的内在思想脉络。其最突出的学术贡献在于将报刊这一“日常性文本”提升为文化研究的核心对象。除了研究报刊本身,赵稀方还将目光投向那些被视为“边缘”的报章副刊、连载小说、编者按语甚至广告版面。在《循环日报》的政论与市井新闻并置中,在《小说星期刊》的鸳鸯蝴蝶派小说与古典诗文、白话小说、新诗共存处,我们看到的是香港文学真正的生命力所在。这种研究视角揭示了一个重要事实:香港文化的独特性恰恰孕育于那些被认为是“边缘”的报刊褶皱之中。

书中对《循环日报》副刊的解析尤为典型——王韬的报业实践不仅传播了新思想,更创造了一种介于传统笔记与近代评论之间的文体“报章体”。由于王韬较多接触西学,并曾出访欧洲各国及日本等地,具有开放的眼光,因此撰写了大量关于政治、经济、外交、军事、人才诸方面的文章,介绍西学,并发表了对于中国变革的见解,这对于近代中国的西学东渐产生了很大的推动作用。从文学上看,这些报章体文章创造了一种散文新文体,对于近代以来的文体变革产生了重要影响。

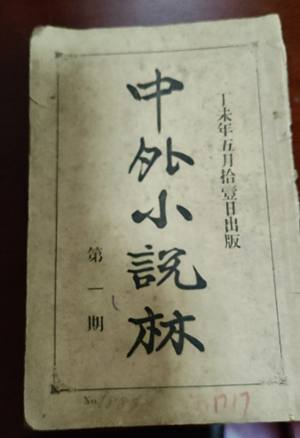

《中外小说林》的重新发现也是一个例证。这份长期被阿英等文学史家忽略的杂志,实际展现了晚清香港惊人的文化包容力——通俗文艺与西方侦探小说同版刊载,传统章回体与新兴短篇小说并存。这种“不纯”的文学状态非但不是缺陷,反而构成了香港文学最珍贵的特征。正如本书所揭示的,正是报刊这种大众媒介的特殊性,使得香港文学能够摆脱“纯文学”的桎梏,形成雅俗交融的独特生态。

历史建构与文学想象

《香港:报刊与文学》通过追踪从《小说星期刊》到《大光报》的演变线索,清晰地勾勒出香港文学场域如何在不同政治力量的博弈中形成特殊生态。赵稀方的研究并非停留在史料堆砌层面,而是“以广泛累积的香港报刊阅读量为基础,从‘量’中发现问题,抽丝剥茧,依凭香港报刊,还原香港文学历史现场的真实形态”。

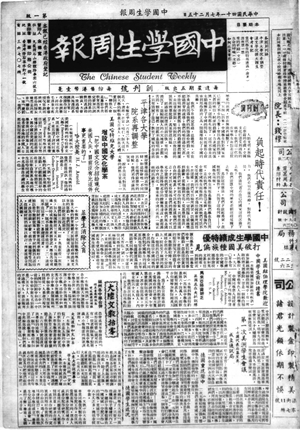

书中对“绿背文学”现象的考察尤为深刻,不仅还原了冷战时期美国资金如何通过《中国学生周报》等刊物影响香港文学创作,更揭示了本地作家如何在这种体制的缝隙中寻找表达空间。这种将文学放回历史语境的研究范式,使我们得以理解为何香港能够同时孕育刘以鬯的现代主义与金庸的武侠经典。

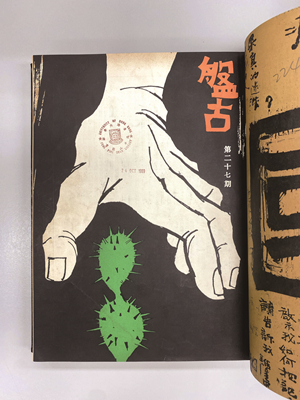

作者对《盘古》杂志自“右”转“左”过程的追踪,更是精彩地呈现了报刊如何成为政治立场的载体。不过这里的“左”并非香港左翼,而是一种自由激进主义,是当时社会运动所造成的结果。较之《盘古》,《八方》可以说完成了华丽转身,摆脱了从前的形象。《八方》的使命,是沟通海峡两岸暨香港。《香港文学》则志在主导香港文坛,它对内串联香港本地文学的不同派别,对外则沟通世界各地的华文文学;此外,它对于香港文学学科的构建也具有开创性贡献。这些都展现了香港如何在冷战格局中保持文化自主性,也无不在说明:香港文学的活力,恰恰来自它在不同体制间灵活游走的能力。

活动现场,赵稀方教授表示,《香港:报刊与文学》的创作动机,要从2003年出版的《小说香港》这本书谈起。《小说香港》是赵稀方的博士论文,主要是从流动的身份角度来探讨香港的文化身份及它的城市特征。在赵稀方看来,“……内地学者去香港查找资料其实是不方便的,所以我们已经出版的香港文学史,基本是以作家作品或者说以文学思潮为结构方式的,我觉得(香港文学史)在一手史料方面还是有所欠缺。”也正因此,才有了2019年在香港三联出版的繁体版《报刊香港:历史语境与文学场域》一书。该书一经面世,便引起海内外学界的广泛关注。此次在大陆出版的简体版,图文并茂,无论内容还是形式都更为丰富充盈:在繁体版的基础上增加了四章,补充介绍了《盘古》《八方》《香港文学》《香港作家》与《作家》;不仅新增了一些图片,还由原先的黑白印制改为精美的四色印刷彩图版。赵稀方特别就三联书店何奎副总编辑在本书出版过程中给予的大力支持与帮助表示了由衷的感谢。

本书也在通过报刊史料告诉我们:香港意识从来不是本质化的存在,而是在与各种文学思潮的对话中逐渐形成的。书中对《香港文学》杂志如何构建“老、中、青”与“中、左、右”共同体的分析,对作联与作协并立格局的阐释,都展现出香港文学生态的多元化与包容性。

当香港身份认同成为热议话题时,本书的出版具有特殊价值。掌握原始材料,对文学史进行校勘,是返回历史现场的第一步。赵稀方擅长使用第一手史料建构起让人身临其境的历史氛围,在史实基础上,填充以生动的细节,图文并茂,则更能建构在场感。例如书中对香港早期作家聚会的描述,让人印象深刻。想象和实证,对于文学研究而言,有如车之双轨、鸟之两翼,缺一不可。本书图文互动,通过对历史情景的铺陈,将读者带入鲜活的历史语境中,帮助读者更好地揣摩并理解历史人物,进而做出客观的评价。

现场嘉宾文学评论家施战军表示,《香港:报刊与文学》一书是《报刊香港》的扩充,而这是一本“非常了不得”的书。之所以这样说,施战军解释,首先赵稀方采取的不是那种建立一个理论框架然后往里边填充内容的做学问的方式,而是以非常扎实的史料功夫为基础,搜集“与香港相关的能够看到的、能够找到的报刊,或者在我们想象当中不可能找到的(报刊),他也找到了”。其次,施战军认为,《香港:报刊与文学》中展示了赵稀方对于历史发展的独特认识,尤其是对文学史发展的独特认识,“这部书体现的是他的历史观、价值观,所以既有学术性又有当代性。”以书中对刘以鬯的描述为例,施战军指出:“刘以鬯为什么在那个时候借了香港文学这个‘火’?他之前做了什么?他后来做了什么?他在创作上是什么样的特点?他和那些我们传统印象当中的‘南来作家’,还有后来完完全全西化的作家之间是一种什么样的关系?这本书对刘以鬯先生的分析,本身就涵盖着作者历史观的内容。这是把具体的形象、具体的人放在历史的框架当中来看。”

以香港为方法

香港承载着复杂的历史记忆,它所处的文化场域更是波谲云诡。赵稀方说:“现代报刊一方面是历史材料,另一方面也是一种历史建构。”因此,他在《香港:报刊与文学》一书中,既深入挖掘报刊资源,呈现“报刊香港”的文化景观,同时又研究报刊如何建构香港。

本书最深远的意义在于将“香港作为方法”这一理念付诸实践。这一思路超越了将香港作为研究对象的传统路径,转而将香港经验转化为反思中国现代文学整体框架的理论资源——边缘不再是被解释的客体,而是成为重新审视中心的视角。

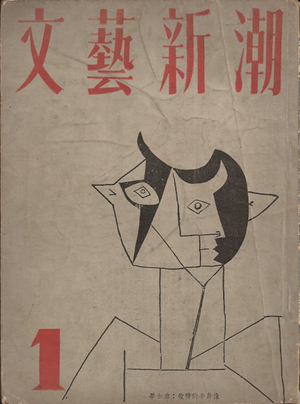

在本书被视为观察中国现当代文学的特殊棱镜时,一系列被主流叙事遮蔽的图景便浮现出来。对香港沦陷时期戴望舒、叶灵凤活动的考证,还原了历史复杂性;对《文艺新潮》翻译实践的分析,则展现了香港如何成为西方现代主义进入中文世界的“转换站”。在很大程度上,香港可以成为承接、补充和反省中国文学的一个场域。

与此同时,《香港:报刊与文学》也向我们展示了对待历史的诚恳态度。在报刊的字里行间,我们看到的不仅是过去的香港,更是未来多元文化共生的可能性,也更深刻地体会到真正的文化认同是在历史长河中不断对话、调适的过程里构建的。正如香港报刊曾经承载的那样,文化的生命力永远在于其开放与包容。这本书的出版面世,将会为香港文学学科建立一个实证的基础,对于香港文学乃至华文文学研究都会产生重要影响。

“赵先生满世界跑,四脚朝天找资料,找到史料后,他沉静练达地讲他看到的故事。”现场活动中,李频教授分享着自己阅读《香港:报刊与文学》的感受。说它是报刊史,说它是文学史,说它是香港文化史,似乎都是,又似乎都不仅仅是。作者在两三个学科的交叉处深耕,因而让不同学科、不同专业的读者在蓦然回首时惊叹一声:“哦,原来是这样!”李频认为,这就是本书的独特魅力。

此次新书分享会举办得圆满成功。现场互动环节中,针对读者提问,文学评论家施战军还推荐了香港年轻一代作家的代表作品,分别是马家辉的《龙头凤尾》、葛亮的《燕食记》、吟光的《天海小卷》。“90后女作家吟光是一个‘港漂’。2021年,湖南文艺出版社出版了她的东方幻想小说《天海小卷》,这是一个科幻性质的非常复杂的文本,甚至在扫码(聆听原创音乐)过程中就能进入到另外一个文本里面去。吟光采用了一种非常先进的写作方式。”

如果说百年香港文学史是一条长河,作者则缘河而上,带我们打捞出闪烁其间的一颗颗珍珠,它们折射着过去岁月里的记忆与光芒。让我们以报刊为舟,乘文学之浪,共同探寻香港的浮沉与辉煌。

(李倩)

地址:中国北京美术馆东街22号 100010 | 电话:8610-64001122

Copyright © 2013 SDX Joint Publishing Company.All rights Reserved

生活·读书·新知三联书店版权所有 | 技术支持:云章科技

ICP备 案 号:京ICP备12011204号-3